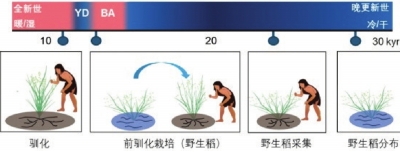

长江下游地区三万年以来水稻由野生到驯化演化的概念模型。

上山遗址(a和c)及荷花山遗址(b)的位置。

水稻是世界三大主粮之一。人类最早在什么时候、什么地方开始种稻子、吃稻谷,发展出稻作农业?

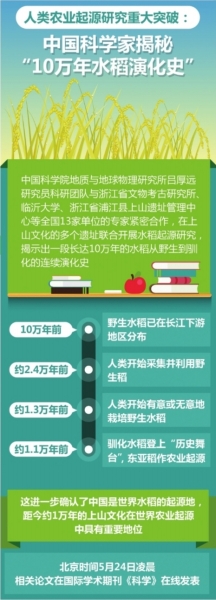

中国科学院地质与地球物理研究所吕厚远研究员科研团队与浙江省文物考古研究所、临沂大学、浙江省浦江县上山遗址管理中心等全国13家单位的专家紧密合作,在上山文化的多个遗址联合开展水稻起源研究,揭示出一段长达10万年的水稻从野生到驯化的连续演化史。这进一步确认了中国是世界水稻的起源地,距今约1万年的上山文化在世界农业起源中具有重要地位。相关论文已于北京时间24日凌晨在国际学术期刊《科学》在线发表。

24日上午,中国科学院地质与地球物理研究所、浙江省文物考古研究所和浦江县人民政府在浦江县正式发布了这一重大研究成果。据介绍,中国科学家建立了有效区别野生水稻和驯化水稻的科学标准,运用多学科攻关手段,结合田野考古,获得了一系列重大发现。

“这是迄今为止水稻从野生到驯化最完整、时间跨度最大的连续记录,被认为是水稻起源于我国的又一力证。”中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所所长底青云说。

【“问稻”】

为何开展水稻起源研究

合作团队介绍说,农业起源是人类社会发展的重要转折点,标志着人类从渔猎采集性经济过渡到农业生产性经济的时代,开启了人类文明诞生的历程。水稻不仅是目前世界半数人口的主食,而且其栽培和驯化对中华文明的形成和发展产生了深远的影响。

浙江省文物考古研究所研究员蒋乐平说,水稻养活了全世界近一半人口,寻找水稻起源,对理解人类的文明史意义深远,“过去近一个世纪,水稻起源说一直颇具争议,既有印度起源说,又有东南亚起源说,但上述区域至今没有建立起跨越数万年、完整、连续的水稻演化史证据链,尤其没有万年前水稻驯化的证据”。

20世纪70年代以来,随着中国河姆渡遗址、上山遗址以及长江中下游许多遗址水稻考古证据的发现,国际学术界开始认同长江中下游地区可能是世界水稻的重要起源地之一。

不过,能否在长江流域末次盛冰期(距今约2.65万—1.9万年)以来找到可以长期保存且能够区分野生稻—驯化水稻的鉴定指标,能否揭示人类从采集到驯化野生稻的过程和可能的机制,是实证水稻起源地研究取得突破的关键。

水稻起源研究如何开展

在本项研究中,中国科学院地质地球所研究员吕厚远科研团队在多年对现代野生稻-驯化稻的植株、土壤中水稻植硅体的系统研究基础上,明确水稻泡状细胞中扇型植硅体鱼鳞纹数量的增加,与水稻驯化程度增强以及农艺性状的增加相关,厘定区分野生稻与驯化稻鱼鳞纹扇型植硅体比例的阈值,建立水稻野生-驯化的判别标准。

随后,合作团队进一步利用植硅体分析方法,结合孢粉、炭屑、土壤微形态、粒度、磁化率、地貌调查、考古遗址碳十四人口概率密度分析和考古发掘等手段,对浙江浦江县上山遗址和龙游县荷花山遗址的考古地层-自然剖面开展系统研究。

基于这两个遗址高精度光释光年龄和植硅体碳十四年龄的贝叶斯模型,此次研究建立了距今约10万年以来连续的年代地层序列,并通过对地层序列样品的系统分析,揭示出上山文化遗址区地层中水稻从野生到驯化的连续轨迹及其与人类活动、气候环境变化的关系。

浦江县上山遗址发现于2000年11月。上山文化于2006年11月命名。目前,已发现了24处上山文化遗址,均位于浙江省。它们组成了中国境内乃至东亚地区目前已知规模最大、分布最为集中的早期新石器时代遗址群。“这次论文发布,将为上山文化遗址群申报世界文化遗产提供有力支撑。”金华市上山文化遗址管理中心负责人说。

研究有哪些重要成果

最新研究表明,早在约10万年前,野生水稻就已经在长江下游地区分布,为后来的水稻利用、驯化提供了条件;大约在2.4万年前,气候开始进入寒冷的盛冰期,促使人类开始采集并利用野生稻,表明人类为适应寒冷的气候变化,探索新的食物来源;大约1.3万年前,人类有意或无意地对野生稻进行驯化前的栽培,开启了稻作农业起源漫长而复杂的过程;大约1.1万年前,驯化水稻植硅体比例迅速增加并达到驯化阈值,标志着东亚稻作农业的起源。

这项研究还表明,东亚稻作农业与西亚两河流域麦作农业的起源在时间上是同步的,是人类发展历史上的一个重要里程碑,大大深化了人们对世界农业起源格局的理解。

合作团队指出,浙江上山文化遗址10万年以来从野生稻分布到最终驯化的连续证据,揭示了水稻与气候、人类活动和文化发展之间复杂的关系及漫长的水稻驯化过程。研究成果论文评审专家认为,这一创新性发现是对人类与水稻协同演化研究的重要贡献,对理解人类社会的发展、农业文明的起源以及上山文化的重要性有着深远影响。

中国科学院院士、中国科学院地质地球所所长底青云表示,本项研究充分发挥地质与考古相结合的优势,使得高精度光释光测年、植硅体分析等技术手段获得充分利用,从而揭示出上山遗址的古环境变化与文明起源的关系。该所科研团队未来将继续深化对上山文化等考古遗址的研究,探索更多关于人类社会发展和农业文明起源的奥秘。

【“论稻”】

将来的三方面研究计划

中国科学院地质与地球物理研究所

研究员、博士生导师吕厚远——

第一个方面是驯化的过程研究:我们将来需要探究野生稻如何逐渐演变为驯化稻。普通野生稻原本是水生、多年生且通过营养繁殖的植物,它是怎样转变为一年生、通过种子繁殖的野生稻,并进一步被驯化成为我们今天所熟知的驯化稻呢?遗憾的是,这个详细过程目前仍是个谜。

第二个方面是开展跨学科的研究:我们将引入新的方法和技术,例如环境DNA分析,这种方法能够提供丰富的信息,帮助我们研究从水稻的基因变化到植被分布的各个方面。同时,我还在与北大的专家合作,探索植硅体中DNA的提取方法。此外,我们还计划将地质学、地貌学和沉积学的研究方法、范式与水稻起源研究相结合,以期更全面地理解水稻的起源和演化。

第三个方面是理论性的探讨:农业起源问题仍有许多未解之谜和争议点。例如,水稻的起源是一次还是多次?是单点驯化还是多点驯化?驯化过程是迅速完成的还是经历了漫长的岁月?这些都是国际学术界仍在争论的理论问题。通过深入研究上山文化区的水稻起源,我们希望能够为这些问题找到答案。

长江下游是水稻起源地

浙江省文物考古研究所研究员郑云飞——

这次这个研究成果,主要是构建了一个长江下游地区,以上山文化为代表的稻作农业起源从采集管理野生稻到栽培驯化水稻的证据链,完善了上山文化分布地区作为水稻起源地的证据,是稻作农业起源研究的一个突破。

从现在的考古发掘成果看,上山文化至今已经发现一万年左右的考古遗址24个,在24个遗址中都发现了水稻的遗存,还发现铲、石刀、石片、石磨盘等与稻作相关生产工具。上山文化分布区气候温暖湿润,降雨量充沛,很适宜野生稻和水稻生长,但一直没有发现栽培稻的祖先——野生稻,本项研究中找到了,填补了上山文化稻作起源证据的缺环。

上山文化的发现把长江下游地区在新石器时代追溯到一万多年以前。农作物的栽培是新石器时代的主要标志,通过上山文化考古遗址的发掘和研究,已经找到从事水稻栽培的证据,证明了地处东亚地区的长江下游是水稻的起源地,稻作农业特色历史源远流长。本研究成果把水稻开始驯化栽培的时间进一步上溯,提早到距今1万3千年前,表明我国稻作起源非常古老,毫不逊色于两河流域的麦作。

综合新华社、央视、中新社、《科技日报》报道