11月5日在第七届进博会医疗器械及医药保健展区瓦里安医疗站台拍摄的自适应放射外科复合手术室。

新华社发

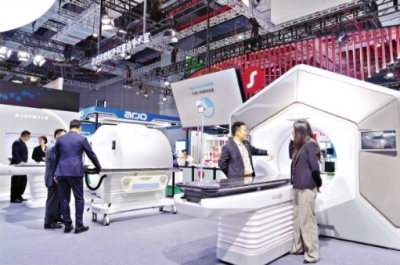

11月5日,参会者在第七届进博会医疗器械及医药保健展区直观复星展台了解一款支气管镜机器人。

新华社发

同一个检查检验项目,不同省份价格相差几倍;到医院开几个检查,动辄上千元……这样的经历让一些患者直呼“检查检验太贵了!”

为回应这一群众关切问题,国家医保局近日统一部署各省开展医疗服务价格规范治理,推动一些量大价高的检查检验项目合理下调价格,减轻患者看病就医负担,推进各省间检查检验价格相对均衡。

一些“又贵又常用”的检查检验项目将被重点关注。

【新规】

重点关注“又贵又常用”的项目

目前,全国各省普遍有2000多个检查检验项目,受信息壁垒等因素影响,有些项目的价格在不同省份差异很大,比如血栓弹力图试验,这是一项用于评估凝血功能的检验,有的地方360元/次,有的地方只要100元/次,相差好几倍。

这背后的原因主要是一些检验试剂或设备的采购成本虚高,导致了“一地区一价”“一方法一价”。比如血栓弹力图试验所用的试剂盒有的350元/人份,有的60元/人份,相差近6倍,无形中增加了患者看病就医负担。

此次医保部门聚焦地区价格差异大、采购成本差异大、费用占比高的检验项目,选取血栓弹力图试验、糖化血红蛋白测定(诊断糖尿病及其控制情况)、B型钠尿肽测定和N端B型钠尿肽前体测定(诊断心衰及其治疗效果)4个检验项目开展第一批价格规范治理。

11月14日,国家医疗保障局发布《关于开展医疗服务价格规范治理(第二批)的通知》。第二批价格治理对象包括糖类抗原测定、癌胚抗原测定、甲胎蛋白测定等10个肿瘤标志物检验项目。

给出价格“锚点”助推合理降价

检查检验项目作为医疗服务的重要组成部分,由政府制定收费上限,具体价格水平由各省和有价格管理权限的地市医保局制定。

为尽快减轻患者负担,规范检验项目价格,从而引导企业合理下调试剂价格,国家医保局根据集采降价情况,结合不同地区价格比较情况,分析检验项目的试剂、设备采购成本,统计各省检验项目价格的中位数、众数等具有代表性、指导性的水平,提供给各省作为开展本地价格治理的参考锚点,既能覆盖物耗成本,为回报检验人员的劳动付出留出空间,同时有利于促进地区间价格相对协同均衡。

国家医保局根据集采降价情况,结合不同地区价格比较情况,分析检验项目的试剂、设备采购成本,统计各省份检验项目价格的中位数、众数等具有代表性、指导性的水平,提供给各省份作为开展本地价格治理的参考“锚点”。

“这样既能覆盖物耗成本,为回报检验人员的劳动付出留出空间,同时有利于促进地区间价格相对协同均衡。”国家医保局有关负责人说。

部分省份已率先执行为患者减负

国家医保局最新消息显示,截至11月1日,全国31个省份均已发文下调项目价格,其中上海、江西、青海等省份已率先执行。初步测算,单个项目平均降价超40元,直接减轻了患者和医保基金的负担。

国家医保局有关负责人介绍,未来一段时期,国家医保局将根据检查设备、检验试剂采购成本下降情况,分批开展检查检验价格规范治理。

同时,对于降低检查检验价格腾出的费用空间,将指导符合调价的省份按一定比例用于护理、门诊、手术等项目价格的专项调整优化,也为支持满足临床急需的高水平真创新留出费用空间,让更多新技术、新设备、新耗材加快进入临床应用,让医疗科技造福于民。

按照部署要求,现行价格高于预期目标价的,将直接下调至预期目标价附近,部分省份也可根据经济发展状况、人均收入水平、群众支付能力等情况上下浮动确定实际执行的价格水平。

【解读】

腾出其他医疗服务费用空间

第一批治理项目涉及的检查都是临床常见的检测。业内专家指出,糖化血红蛋白是常用的血糖监测指标,血栓弹力图(TEG)是手术期间监测凝血功能的重要手段,B型钠尿肽(BNP)、B型钠尿肽前体测定分别是诊断心力衰竭的金标准、心功能定量的标志物。

第二批治理项目则围绕肿瘤标志物这类量大价高的检验项目,其在肿瘤的诊断、治疗和监测中起着重要作用。通过肿瘤标志物的检测,可以在肿瘤尚未引起明显症状时发现潜在的肿瘤风险。例如,甲胎蛋白在原发性肝癌早期就可能升高,癌胚抗原在多种恶性肿瘤早期也可能有异常表现。

但这些肿瘤标志物检验由于价格较高,给患者带来不小的经济负担。例如,一般情况下,十项肿瘤标志物的价格在1000元左右。此次价格治理将有助于降低患者的医疗负担,提高肿瘤标志物检测的可及性,从而及时发现和治疗肿瘤,提高预后和降低后期治疗费用。

同时,部分医疗服务价格将会上调。今年的3月18日国家发布的《深化医疗服务价格改革试点方案》中曾提到,“一批价格处于低位、技术劳务价值‘含金量’高的项目价格上调”。也就是说,降低检查检验价格腾出的费用空间,将用于优化其他医疗服务项目价格,如护理、门诊、手术等,并支持高水平真创新的技术、设备和耗材进入临床应用。

以往部分检查检验费用虚高

以糖尿病患者为例,常规操作时每季度需要做包括血糖、糖化血红蛋白、肝肾功能等多项指标,这些检查的总费用可能超过2000元。一些新型检查项目定价更是让普通人难以企及,又在医保报销范围之外,成为可望而不可即的“奢侈品”,让患者不堪重负。

医疗检查费用虚高背后存在着复杂的利益链条。长期以来,一些医疗机构还存在科室考核与检查收入挂钩的情况,出现过度检查、重复检查的现象,患者往往因为信息不对称而难以选择,只能被动接受。根据卫生统计年鉴的数据,2021年我国公立医院检验收入达4093亿元,检验收入占总收入比例由2015年的10.7%提升至2021年的11.6%。而且,医保监管过程中发现,部分检验项目存在滥用。

在这之前,大规模多批次的体外诊断耗材集采已完成,采购成本的降低让医疗服务价格下调有了更多空间和可行性。如今,国内常规生化、发光项目基本已全部纳入集采,总规模已达到134项,参与省份从23个增加至27个,降价都在50%以上,可节省百亿元级的资金。

另一方面,医疗服务价格将更透明和规范化,减少滥用。检查检验最高限价形成后,价格会变得透明、合理。既往医保飞检和专项检查中发现的部分医院以组套形式违规打包收取肿瘤相关抗原类检测费用的情况也会进一步减少。

【相关】

CT、磁共振、X光等

收费将执行新规

记者20日从国家医保局获悉,国家医保局近日印发《放射检查类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,统一整合规范现行放射检查项目,推动放射检查价格趋于合理。

立项指南将现行放射检查类价格项目整合为26项,按成像技术分为X线成像、计算机体层(CT)成像、磁共振成像、单光子/正电子显像等类别,要求各省份结合实际做好对接落实,制定全省(区、市)统一的价格基准,由具有价格管理权限的统筹地区对照全省(区、市)价格基准,上下浮动确定实际执行的价格水平。

国家医保局有关负责人介绍,收费立项坚持以检查效果为导向。以CT平扫为例,普通CT检查不再按CT设备排数确定收费标准,而是对扫描层厚小于2毫米的“薄层扫描”设立加收项。

人工智能技术与医学影像的结合成为近年医疗领域的重要发展趋势。对此,立项指南在放射检查类主项目下统一安排“人工智能辅助诊断”的扩展项,医院利用人工智能进行辅助诊断的,执行与主项目相同的价格水平,但不与主项目重复收费,防止额外增加患者负担。

此外,近年来,随着存储手段进步,保存、查阅检查结果不再依赖实体胶片。立项指南将数字影像处理、上传与云存储纳入放射检查的价格构成。如医疗机构无法做到检查影像云存储的,就需要减收一定费用。

“这将促进医疗机构补齐云影像服务供给短板,助力跨地区跨医院的检查结果共享互认。”国家医保局有关负责人表示,立项指南还统一将实体胶片从项目价格构成中剥离,由患者按需选购,实体胶片实行零差价销售,不捆绑收费。

据悉,国家医保局将指导各省份在制定省级基准价格时,关注大型检查设备真实采购价格下降趋势,合理下调放射检查服务价格水平,促进检查结果互认,减轻群众看病就医负担。

综合新华社、央视、国家医保局官网、《新快报》报道