戴克林少将。

湖北省档案馆供图

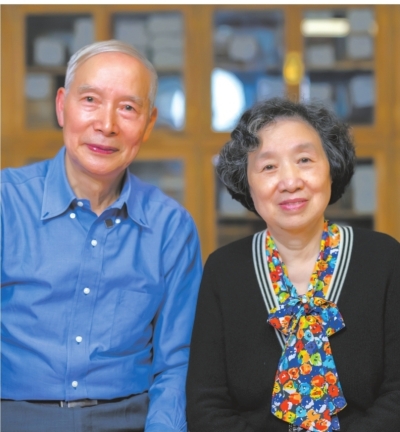

戴克林少将之女戴燕燕、女婿傅德华接受记者采访。

王熠卓 摄

扫码观看

视频《能攻善守 戴克林》

74年前的冬季,中国人民志愿军和美第十师及王牌军陆战一师等在朝鲜长津湖展开了一场震惊世界的对决。指挥志愿军在长津湖畔固守死鹰岭的,正是湖北籍开国少将、时任志愿军20军59师师长的戴克林。“冰雕连”、像石头一样坚硬的冻土豆……电影《长津湖》里的那些场景让无数观众泪湿衣袖。当年在死鹰岭到底发生了什么?近日,长江日报、湖北省档案馆《档案里的湖北开国将军》第二季主创团队采访了戴克林少将之女戴燕燕等人,一起重温前辈的英雄事迹。

3个多月风餐露宿

一路向东回延安

出生于湖北省红安县七里坪镇戴家塘的戴克林,15岁时加入红军,参加了鄂豫皖苏区的历次“反围剿”作战,1934年10月,红四方面军西进川陕后,又参加了反击四川军阀的三路、六路围攻和万源保卫战。1935年春天,戴克林参加了长征。

戴燕燕介绍,1936年10月下旬,红军三大主力在甘肃会宁胜利会师后,父亲跟随红四方面军机关和红五军、红九军和红三十军西渡黄河,按照军委的部署征战河西走廊。他在甘肃永昌县与马家军作战时,左脚被子弹打穿。

“受伤的父亲未能跟上大部队,在冰天雪地的河西走廊,一个人拖着伤腿东躲西藏,挨门乞讨,一直往东行进。因为父亲知道党中央和主力红军就在陕北,过了黄河就不远了。”戴燕燕说,“正高兴时,打听到过黄河要渡船费,而他当时已经两手空空,哪里有钱渡河呢?正值1937年春天,庄稼地里的草需要抓紧薅掉,于是父亲来到黄河边一户富裕人家薅草,父亲干活舍得卖力,东家在他临走时给了几升小米算作工钱。来到黄河边,父亲将小米充作渡河的船费方过了黄河。三个多月风餐露宿,三个多月挨饿受冻,三个多月拖着伤痛与疲惫,九死一生的父亲终于回到陕北,回到了党的怀抱。”

是什么力量支撑着戴克林和他的战友们,克服千难万险也要归队,一息尚存不离不弃?戴燕燕感慨:“是信仰的力量,是对党、对人民的忠诚,是大无畏的革命精神,这就是党魂、军魂之所在呀!”

20年后再相见

兄弟三人都成开国少将

1938年4月,中华民族已到生死存亡关头,正在中国人民抗日军政大学学习的戴克林与陶勇、刘飞等40余名干部,随新四军政治部主任袁国平奔赴皖南抗日前线。他们乘汽车从延安出发,在西安转乘火车,途经郑州、汉口,乘船到九江后绕道步行浙江兰溪,抵达新四军军部所在地——皖南歙县(今黄山徽州区)岩寺,各自将八路军的臂章换成新四军的臂章。

戴燕燕介绍,父亲还有一位堂弟叫戴克明(原名戴道奎)。1929年,戴克林(原名戴道驹)离家参加中国工农红军。14岁的堂弟戴克明也参加了红军。1932年10月,戴克林随红四方面军西进川陕,而戴克明留在鄂豫皖坚持了三年游击战争。

“那时的兄弟俩从少年到青年变化很快。近十年光景他们天各一方无法联系。”戴燕燕说,直到皖南事变前,他们俩都为执行任务,同时来到某地的一个兵站,而且住在一个房间里。两个“陌生”人一番攀谈,才发现对方是自己失散已久的堂兄弟,都在新四军工作。“兄弟俩战地重逢,悲喜交加。而更令人意想不到的是,两人竟都把原名中的排行‘道’改成‘克’,一个叫克林,一个叫克明,它意味着经历了长期艰苦斗争的磨炼,革命的路程还长,任重道远,仍要有克服困难的勇气,为中华民族的解放贡献力量。”这天晚上,兄弟俩促膝长谈直到黎明。吃罢早饭,各自便去执行任务了,兄弟俩戏剧性的相遇,成了一段佳话。

戴燕燕介绍,父亲还有一个表弟叫程启文,也参加了红军,随红25军长征。戴克林、戴克明、程启文兄弟三人经历了抗日战争和解放战争,直到新中国成立后才知道三人都活着。有幸的是,兄弟三人都成了开国少将。

长津湖战役打响

率军固守死鹰岭高地

1950年11月底,长津湖战役打响,志愿军第九兵团首长命戴克林率领的第20军59师固守死鹰岭高地,这是美军向南撤退的必经之路。戴燕燕说,“长津湖之战最主要目的,就是要发挥九兵团在解放战争时期善于穿插、分割、包围的优势,把美第十军和陆战一师死死拖住不让他们撤退。死鹰岭海拔1519米,积雪漫过膝盖,连接着下碣隅里、柳潭里,是咽喉要道,59师就是负责坚守死鹰岭。”

志愿军第20军先期入朝时,由于从华东地区赶往东北很仓促,部队没来得及更换冬装,59师官兵穿着单薄的军衣到达长津湖。这一年是朝鲜50年来未遇最寒冷的一年,特别是到了夜里,最低温度达零下40摄氏度。战士们身上穿着薄薄的南方棉衣、单帽、解放鞋,根本抵挡不住风雪冰冻的肆虐。“阵地上的战士每天只有一个冻成铁疙瘩的土豆。揣在怀里面把它焐热,稍微热一点啃一啃,然后就一把雪,再吃一口。当时,美军进攻死鹰岭的是美陆战一师7团,他们占据着装备优势,又有空军支援,白天是美军轮番轰炸和排炮射击,夜晚我军还要和严寒斗争。”戴克林少将女婿、复旦大学教授傅德华说,在这样艰难的环境下,59师6天6夜始终坚守死鹰岭一线阵地,付出了很大的代价。177团2营6连整个连125名官兵,除在阻击中牺牲的,其余全部冻死化身“冰雕”,一排排俯卧在阵地上,手握钢枪、手榴弹,保持着战斗的姿势。该连队和60师的180团2连,还有27军80师242团5连,都成建制地冻死在了阵地上——这就是新中国历史上有名的“冰雕连”。

傅德华介绍,除了“冰雕连”,彼时,59师一部在死鹰岭某个阵地上战斗到最后还有60多人,但是这时候他们手脚都冻得不能够举枪,不能够爬行。“我岳父下令机关人员一起上死鹰岭,把严重冻坏的英勇战士和伤员一个个背回。他们是用枪托把战士从冰雪堆里撬出来,抬下来的。”

能攻善守

与战士在上海街头同睡马路

戴燕燕介绍,1946年6月,解放战争拉开序幕,父亲先后率部参加了胶济线阻击战、两次鲁南战役、孟良崮战役、淮海决战和渡江战役,“父亲的部队就像一股强劲的旋风,从山东席卷到上海”。

在战场上,戴克林将军英勇无畏,能攻善守。打仗少不了策应和牵制,1947年,拿下孟良崮,全歼敌74师,也有他率部的贡献。“关于外公的事迹,印象最深的是在孟良崮歼灭敌军王牌74师。”戴克林少将的外孙傅骏回忆起外公给自己讲过的故事,“当时上级给外公的命令是尽快占领孟良崮西部的330高地,切断敌83师与25师之间的联动。外公带领的华东野战军第1纵队2师6团一个营作为主攻,3个连作为主力尖刀往上冲。外公命令他们尽快在敌军立足未稳时,冲上去把阵地拿下来。”傅骏说,外公戴克林当时就站在高处,边指挥边观测整个战场的态势。部队从南面往北攻,其实北面、东面、西面都是敌人。在如此困难的情况下,华野二师的6团,硬是把330高地握在手中,没让敌人援军通过一人。

让戴燕燕一生都感到自豪的是,父亲带的兵纪律严明、对人民群众秋毫无犯。一张拍摄于上海刚解放时的珍贵历史照片,曾经让国内外读者为之动容。画面中的解放军战士和衣而眠,露宿于街头,充分体现了解放军“不入民宅”严格的军纪和“不拿群众一针一线”的宝贵品质。戴燕燕介绍,这些士兵就出自戴克林带领的59师175团三营机炮连,他们是跟随父亲从山东、安徽、江苏一路征战到大上海的。“父亲当时也是与战士同睡马路的。”戴燕燕说。

傅骏深情地说:“慈祥的外公留给我一块他在抗美援朝时缴获美军的手表,如今,我常常拿出来上个弦,听到滴滴答答表针走动,我就回想起当时跟外公相处的点点滴滴。时针不停,历史延续,我辈赓续着先辈的光荣传统。”

汤华明 叶飞艳 通讯员王尹芹