聂家声为学员示范作品如何落款。

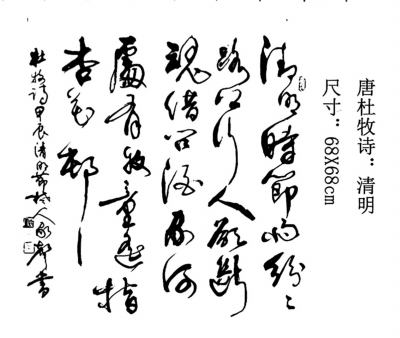

聂家声的作品。

在江岸区后湖街道美庐社区的活动室里,每周五下午总能闻到淡淡的墨香。83岁的聂家声挺直腰板站在案前,手握毛笔,在一群社区居民的注视下挥毫泼墨。宣纸上的墨迹如行云流水,一笔一画间透着七十多年的功力。这位精神矍铄的老人,不仅是退役将军、中国书法家协会会员,更是社区居民口中的“书法将军”。今年3月,他书写的杜牧《清明》被故宫博物院收藏,如今他依然坚持每周到社区义务教授书法。

打小就是村里“一支笔”

“做孩子的时候就开始为街坊写春联”,老人回忆道。十来岁时,他协助担任扫盲教师的父亲,用毛笔将生字写在纸上供教学使用。这一写,不仅让他在村里小有名气,更在不知不觉间结下了他与书法的不解之缘。每逢年节,村里人都会找这个字写得好的少年帮忙写字,从春联到婚书,从契约到挽联,小小的毛笔承载着乡村生活的喜怒哀乐。

军旅家书惯用“蝇头楷”

聂家声长大入伍后,他的书法才能得到充分发挥。从运动会的奖状到军人的喜报,从展览的标语到庆典的横幅,凡是需要写字的地方,几乎都能看到聂家声的身影。即便是写家书,他也坚持用毛笔在方格信笺上写下蝇头小楷。“可以说,随时随地都在练习写字”,聂老将军这样描述那段岁月。军旅生活磨炼了他的意志,也锤炼了他的书法。那一笔一画间,既有军人的刚劲,又不失文人的风骨。

作品进入故宫博物院

以副军级退休后的聂家声并未停下脚步。他担任湖北省首义书画协会副主席,依然保持着学习的心态。专门花了近两年时间与其他书法家交流学习草书。这种“活到老,学到老”的精神,让他的书法艺术不断精进。

十三年前,聂家声联合其他书法家组建了扬子书画院,培养了大批书法爱好者,举办了数十场展览。

3月3日,故宫博物院收藏了他书写的杜牧诗作《清明》,这对一位书法家来说是莫大的荣誉。面对赞誉,聂老显得很淡然:“能被故宫收藏是荣幸,但更重要的是把书法传承下去。”

传承文化不怕“你不会”

2018年,因居住的地方没有电梯,聂家声搬到了后湖街道青青美庐小区。每每遇到困难时,都能得到社区工作人员的细心关怀,他决定用自己的专长回馈社区。

如今,无论多忙,每周五下午,聂家声都会准时出现在社区活动室。从基本的握笔姿势、落款到复杂的字体结构,他耐心地指导每一位前来学习的居民。84岁的学员汪翠春说:“聂老教书法从不含糊,即使是零基础的学员,他也一视同仁。他刚才就在教我怎么落款。”在聂家声看来,书法不仅是艺术,更是一种修身养性的方式。他常常告诉学员:“写字如做人,要端正,要有骨气。”在他的影响下,社区里掀起了一股书法热,不少居民养成了每日练字的习惯。

在聂家声的倡议下,美庐社区将于今年4月举办一场特殊的书法展。展览不仅展示社区居民的书法作品,还将进行作品义卖,所得款项纳入社区公益金池,用于助学、助残等。

在数字化飞速发展的今天,这位八旬老人依然坚持用最传统的方式,传递着中华文化的精髓。他说:“只要手还能动,我就会一直写下去。”在他的身上,我们看到传统文化不仅是博物馆里的标本,还是流动在人民血脉中的精神基因。

图文/周飞 通讯员肖莉萍