感染48小时可致命、致死率高达30%、日本今年已确认感染1144例……

俗称“食人菌”感染症的链球菌中毒休克综合征(STSS)频繁登上新闻热搜。

另据日本妇产科医师协会发布的一项调查,从去年7月到今年3月,日本已有5名孕产妇因此死亡。

很多人觉得这是什么新的致命传染病,并因此非常担心。这种名字听起来很可怕的感染症究竟是什么?为什么今年病例特别多?如何预防“食人菌”感染?

“食人菌”感染症是什么

是一种突然发病的、由溶血性链球菌引发的败血性休克

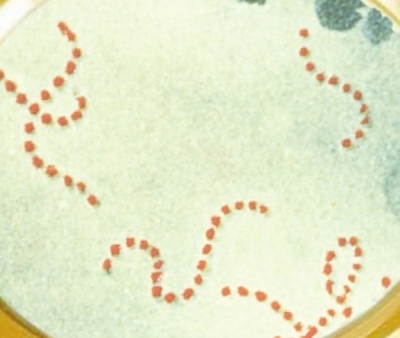

所谓的“食人菌”,一点都不罕见,它们属于溶血性链球菌家族,经常给人类带来健康问题。

日本国立感染症研究所的资料介绍,链球菌中毒休克综合征是一种突然发病的、由溶血性链球菌引发的败血性休克。初期症状一般是咽喉疼痛、发烧以及食欲不振、腹泻、呕吐等消化道症状,还有低血压等败血症症状,继而可出现软组织病变、呼吸衰竭、肝功能衰竭、肾功能衰竭等多脏器衰竭。

患者从出现症状到发展为休克和多脏器衰竭只需要24至48小时,且致死率高达30%,因此其致病菌在日本被称为“食人菌”。

“食人菌”的传播途径一般为经鼻腔、咽喉黏膜的飞沫传播和经伤口等的接触传播。专家指出,这类细菌感染的初期症状容易被误诊为感冒,由于病情发展迅速,如果出现高烧谵语或者伤口红肿快速扩散,就应立即前往医院。

“食人菌”感染症的初期症状包括咽喉疼痛、发烧等,而后病情迅速发展为血压下降,在数十小时内就可能出现多脏器功能衰竭甚至休克。按日本媒体说法,孕妇如果感染后病情急剧恶化,会出现腹痛、血压下降、出血等症状,进而引发早产或死胎。

实际上,溶血性链球菌是一种常见细菌,每年冬春季在儿童中流行的链球菌性咽炎,以及夏秋季儿童易感染的传染性脓疱病和猩红热都是由溶血性链球菌引发的。链球菌中毒休克综合征是链球菌所致侵袭性感染中最严重类型。

那么常见的致病菌为何会导致更为严重的后果呢?

一般认为宿主对于链球菌产生的肠毒素的免疫过激反应是“食人菌”感染症高致死率的原因之一。链球菌中毒休克综合征患者病程发展迅速,并常因呼吸衰竭出现急性呼吸窘迫综合征,导致约三成患者即便得到救治依然死亡。

日本妇产科医师协会常务理事、圣玛丽安娜医科大学教授长谷川润一说,“食人菌”感染症较为罕见,民众不必过于担心,可采取戴口罩、勤洗手等方式预防。如果孕妇怀疑被感染,应尽早用药,并前往医疗机构就诊。

“食人菌”何以“食人”

死亡率高达30%,但这一死亡率是以重症人群为基数

细菌体型微小,也没有牙口,当然不可能像我们吃东西那样“吃人”。

溶血性链球菌之所以被称为“食人菌”,其实是一种夸张的说法,主要是因为其引发的链球菌中毒性休克综合征具有极高的致死率和快速的组织破坏能力。

这种菌侵染人体时,先是通过破损的皮肤或黏膜进入人体,接着它们通过分泌多种酶和毒素破坏宿主组织,逃避免疫系统的攻击。细菌及其毒素可以进入血液,短时间内引发全身性感染,导致严重的炎症反应、多器官衰竭以及严重的肌肉和皮肤坏死,仿佛“吞噬”人体一样。

日本国立感染症研究所公布的速报数据显示,仅在6月10日至16日这一周,日本全国新增“食人菌”感染症病例31例。从年龄来看,患者集中于50岁以上人群。

东京都感染症信息中心此前发布的数据显示,截至6月16日,东京都2024年确诊的链球菌中毒休克综合征患者中,50岁以上的有129人,占比超过80%,特别是70岁以上患者有79人,占患者总数的比例超50%。日本全国相关数据呈现同样特征。

死亡人数方面,国立感染症研究所统计数据显示,从5月13日至6月9日这4周内,虽然50岁以上和以下人群整体死亡比例差异不是很大,但因为50岁以上患者数量占比达七八成,因此50岁以上死亡病例的绝对数量远多于50岁以下人群。

日本顺天堂大学内科教授汪先恩日前接受新华社记者采访时说,链球菌中毒休克综合征属于溶血性链球菌感染的重症,虽然死亡率约30%,但这一死亡率是以重症人群为基数,而重症感染者在溶血性链球菌感染者总数中只占很小一部分。

“食人菌”感染症并不是一种新型感染症。根据日本国立感染症研究所的资料,美国1987年报告了首例病例,之后,欧洲、亚洲也报告了病例。日本最初的典型病例报告于1992年,此后每年确诊病例约一两百例。造成感染的主要病原体是A群溶血性链球菌。

该研究所3月底发布的一份报告显示,与此前相比,今年以来由A群溶血性链球菌引发的“食人菌”感染症病例数大幅上升,达到60%。从A群溶血性链球菌感染者分离的菌株看,其中约半数是M1UK谱系菌株,这种菌株的毒素产生量多,容易传播。

哪些人易感染“食人菌”

普通人无需担心,年龄越大的人群越需要防范

汪先恩近日告诉新华社记者,导致这种病症的溶血性链球菌并非新出现的病原体。这种病菌平时存在于人体皮肤表面或者咽喉黏膜等处,当人体抵抗力下降的时候,它们就“乘虚而入”。

日本国立感染症研究所资料显示,每年冬春季在儿童中流行的链球菌性咽炎、夏秋季儿童易感染的传染性脓疱病和冬春季易流行的猩红热都是由溶血性链球菌引发。

汪先恩说,溶血性链球菌虽然也通过飞沫传播,但传染能力没那么强,不会像流感病毒那样扩散。他说,普通人即使感染溶血性链球菌也不用担心,青霉素和头孢等抗生素是有效的。

他说,重症高发人群包括长期服用糖尿病并发症药物、止痛药、激素类药物和抗癌药的人,此外,大病后刚出院的人、接受手术的人、皮肤有伤口的人也要注意。

抵抗这种病毒的核心还是自身免疫功能。汪先恩说:“普通人要吃好饭,睡好觉,少吃药,提高自己身体的基本免疫力。既不要恐慌,同时也要保持一些好的卫生习惯。”

与咽炎等普通溶血性链球菌感染症易感染儿童不同,“食人菌”感染症多发于30岁以上的成年人。日本今年以来50岁以上感染者人数增多,尤其70岁以上的感染者人数比往年出现了大幅上升。日本专家表示,今年年龄越大的人群越需要防范“食人菌”。

因为“食人菌”感染症病情发展非常快,早发现早治疗非常关键,但是感染的初期症状易被误诊为感冒。日本专家说,“食人菌”感染症的一个特别症状是疼痛,而且多发生于四肢。因此,要关注有无手脚疼痛和肿胀,有比较强烈的咽喉疼痛也不要置之不理。如果出现高烧谵妄或者伤口红肿快速扩散,应立即前往医院。此外,勤洗手、戴口罩等日常防护措施对预防感染也有效。

治疗方面,日本国立感染症研究所资料显示,应对“食人菌”感染症的首选药物是青霉素类抗生素;针对该病的败血症症状,有专家建议使用克林霉素。

【小提醒】

“食人菌”的传播方式

飞沫传播——

链球菌通过空气中的飞沫传播,这些飞沫来自感染者的咳嗽、打喷嚏或说话时产生的微小液滴。这是链球菌传播的主要途径之一。

直接接触传播——

通过直接接触感染者的皮肤或黏膜,尤其是当有伤口或破损时,细菌更容易侵入。

间接接触传播——

触摸被感染者污染的物品,如毛巾、门把手、医疗器械等,再触摸自己的口、鼻、眼等部位,也可能导致感染。

“食人菌”的预防措施

个人卫生——

保持良好的个人卫生是预防STSS 的关键。勤洗手,尤其是在接触公共物品、处理伤口或在医疗环境中工作后。使用肥皂和流动的水彻底洗手至少20 秒,或者使用含酒精的手消毒剂。

保护皮肤和伤口——

任何皮肤损伤,包括小伤口、刮伤和虫咬,都应及时清洗、消毒并覆盖敷料。避免抓挠伤口,以防止细菌进入。保持伤口干燥和清洁,可以降低感染风险。

避免密切接触——

尽量避免与患有链球菌感染的人密切接触,尤其是在咳嗽和打喷嚏时。感染者应佩戴口罩,避免与他人共用餐具、毛巾和床上用品。家庭成员中如有感染者,应加强家庭清洁和消毒。

及时就医——

如果出现发热、寒战、皮肤红肿疼痛等感染症状,应立即就医,尤其是高危人群如老年人、免疫力低下者或有慢性疾病患者。早期诊断和治疗可以有效降低STSS的严重性和致死率。

总之,加强个人防护和卫生习惯是预防“食人菌”感染的关键。对于老年人和免疫力较弱的人,特别需要警惕并采取额外的预防措施。不过大家也不必为此感到恐慌,对于身体健康、皮肤没有破损的普通人来说,就算感染也不容易发展成重症。

综合新华社、央视、人民日报健康客户端、科普中国报道

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇