儿童青少年健康是全民健康的基石,提高全民健康素质,儿童青少年是黄金期。

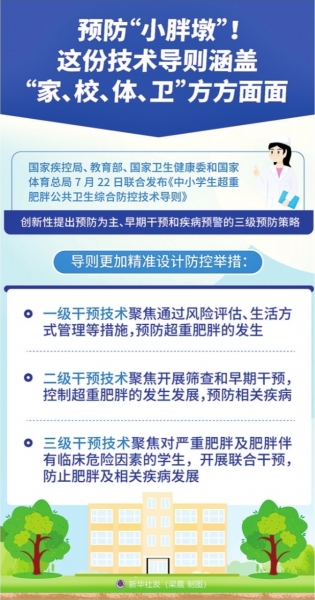

昨日,国家疾控局、教育部、国家卫生健康委和国家体育总局联合发布《中小学生超重肥胖公共卫生综合防控技术导则》,创新性提出预防为主、早期干预和疾病预警的三级预防策略,部署综合防控我国中小学生超重肥胖问题。

新华社记者专访相关疾控专家,就防控要点进行解读。

【看点】

导则更加精准设计防控举措

构建中小学生超重肥胖综合防控技术体系

中国疾控中心数据显示,当前,我国6岁至17岁儿童青少年超重肥胖率约为19%。

“随着我国社会经济发展,儿童青少年超重肥胖状况整体呈快速增长趋势。”中国疾控中心营养与健康所副所长刘爱东表示,这一现状亟需加强干预。

导则明确提出预防为主、早期干预和疾病预警的三级预防策略和对应技术——

一级干预技术主要通过风险评估、生活方式管理等措施,预防超重肥胖的发生;

二级干预技术侧重通过开展筛查和早期干预,控制超重肥胖的发生发展,预防相关疾病;

三级干预技术聚焦对严重肥胖及肥胖伴有临床危险因素的学生,开展联合干预,防止肥胖及相关疾病发展。

参与起草该导则的专家、中国疾控中心营养与健康所研究员张倩表示,作为导则的重点内容,三级预防干预技术对各地防控工作具有重要指导意义。“技术主要从评估筛查、生活干预、及时诊断治疗等方面入手,开展分级防控。”

导则详细提示科学方法

促进健康饮食与运动日常化

专家介绍,肥胖本身是一种疾病,也是多种慢性疾病的危险因素。“儿童肥胖影响儿童的运动能力及骨骼发育,会对行为、认知及智力产生不良影响。同时,肥胖及其相关健康风险还可持续至成年期。”

导则强调通过日常化的饮食、运动手段防止肥胖:

——促进健康饮食,做到少盐、少油、少添加糖,鼓励学校配备有资质的专兼职营养指导人员。

——保证身体活动,促进运动日常化,鼓励学校每天开设1节体育课。

怎么吃、运动量、睡眠时间都有标准可循:参照《学生餐营养指南》(WS/T554-2017)等标准提供学生餐;每周至少3天进行增强肌肉和骨骼的运动;久坐45分钟后应起身活动,每天视频时间少于2小时,保持充足睡眠……

导则更加强调社会合力

鼓励多部门及家校充分利用新技术手段

研究显示,肥胖的发生受遗传、环境和社会文化的共同影响,不同成长阶段、不同情况的中小学生防控重点各有不同。专家表示,专业机构、家庭、学校、社区的密切协作,是推动防控工作落地见效的重中之重。

比如,对严重肥胖及肥胖伴有临床危险因素的学生,应开展临床、膳食和行为矫正等联合干预。“这些学生需要医疗卫生机构的更多参与,在专业人员指导下,先从膳食和运动入手,同时开展行为矫正,及时纠正肥胖及相关疾病。必要情况下,采取临床治疗。”张倩解释道。

张倩表示,超重肥胖的主要影响因素包括遗传、行为、环境等,其中,膳食营养、身体活动等是关键个体因素,食物系统、公共政策与管理等则是重要的环境和社会因素。家长要改变“孩子胖不是胖是壮”“长大就会瘦下来”等错误认知,全社会要携起手来,按照科学规律,促进儿童健康成长。

提升防控技术的专业化、智能化水平也很重要。导则还鼓励多部门及家校充分利用新技术手段,如智能手环设备进行运动监测、智能餐盘评估食物摄入及营养素含量等,提高防控的有效性。

导则更加注重过程监督

首次发布风险自测表诸多“新做法”有亮点

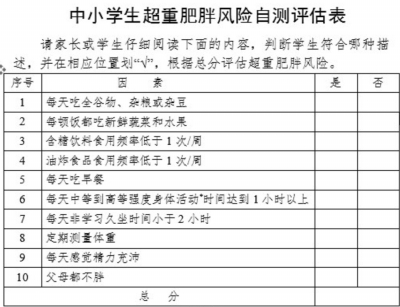

导则首次发布了《中小学生超重肥胖风险自测评估表》,帮助家校在专业机构指导下运用自测表评估个体和群体发生超重肥胖的风险。

是否每天吃全谷物、杂粮或杂豆;含糖饮料食用频率是否低于每周1次……张倩介绍,家庭、学校和疾控部门可以利用评估结果,从膳食、身体活动、遗传、心理和定期监测的角度,了解学生发生超重肥胖的风险,并明确干预重点方向。

导则还提出了一些筛查建档、评估预警“新做法”,包括结合健康体检等工作建立学生健康档案,及时向家长反馈体检结果;控制危险因素实现多病共防,加大宣传教育营造支持环境等。

“全面、系统地推进中小学生超重肥胖防控工作,需要将防控技术落到实处,构建立体的防护网络。”刘爱东说。

据悉,下一步,有关部门将围绕三级预防策略,持续加强风险评估、优化生活方式、营造支持环境,探索出更多中小学生超重肥胖防控的有益经验和有效路径。

综合新华社、国家疾控局官网报道

【相关】

设定“三体”目标

科学管理体重

——健康体重科普传播大会在京举办

近日,在国家卫健委医疗应急司、中国健康教育中心、中国记协办公室共同指导下,中国健康促进与教育协会联合多方共同举办“中国健康知识传播激励计划——2024年健康体重科普传播大会”。

“三减”与体重有密切联系

中国疾病预防控制中心营养与健康所副所长刘爱玲在大会上就合理膳食与健康体重进行了解读。

刘爱玲表示,现在大力倡导的“三减”(减盐、减油、减糖)与体重有着密切的联系,长期高盐、高油、高糖饮食都会增加肥胖和多种慢性病的风险。据了解,我国成年人每日盐摄入达到9.3克,几乎是推荐量的2倍;人均烹调油摄入量达到43.2克,超出推荐量的40%以上;人均糖摄入量为9.1克,虽然整体来说并不高,但儿童青少年糖摄入量呈上升趋势。

此外,提到减肥,很多人往往更关注“减糖”和“减油”,却忽视了“减盐”。国内外多项研究发现,盐摄入量与BMI以及其他肥胖指标如腰围和身高比之间关系密切,较高的盐摄入量会增加肥胖的发病风险。流行病学调查中也曾屡次发现,吃盐多的人患肥胖、脂肪肝和代谢综合征的风险更高,可以说是“吃得越咸胖得越快”。

刘爱玲副所长提醒公众,过量摄入盐油糖,都有增加肥胖的风险。日常生活中要保持食物多样,清淡饮食,注意“三减”,尤其是要提高对于“减盐”的重视程度。

正确树立减肥“三体”目标

中国医学科学院阜外医院生活方式医学中心常务副主任冯雪表示,“减肥≠减‘重’。若将体重设为唯一的减肥目标,很有可能导致精力不足、营养不良等情况发生,从而身体‘提出抗议’,导致减重无法坚持,健康也受到影响。减肥重要的是减去身体多余的脂肪,同时腰围、体脂、体重均保持在健康范围。”

冯雪提醒公众要正确树立减肥的“三体”目标:体重目标即成年人BMI控制在18.5—23.9、体脂目标即成年男性体脂率控制在10%—20%和女性为15%—25%、体型目标即成年男性腰围小于85厘米和女性腰围小于80厘米。

中国医学科学院北京协和医院内分泌科主任夏维波教授谈到,肥胖是多种慢性疾病的危险因素,长期的肥胖更是会引发多种慢性代谢性疾病。“体重的‘两头’都属于疾病范畴。特别轻的,如营养不良,可能是神经性厌食症所导致;特别重的,如肥胖症,本身已是一种慢性代谢性疾病。”

八机构联合发布校园行动倡议

当天,中华预防医学会健康传播分会、中国健康促进与教育协会营养素养分会、健康传播分会等八家机构还联合发布了《健康体重 健康未来——儿童青少年健康体重校园行动倡议》,提出5个重视及10条行动倡议,包括:重视健康体重宣教、重视体重监测、重视合理膳食、重视运动质量、重视心理健康等。

中国健康知识传播激励计划起始于2005年,聚焦于慢病及其危险因素防控,开展系列科普传播活动,至今已持续开展了二十年。2024年健康体重科普传播大会得到中国健康促进基金会和科信食品与健康信息交流中心等多家机构的大力支持。

综合新华社、央视、中新社报道

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇