日前,游客钟林站在江西省武宁县澧溪镇化石广场的一尊古鱼化石雕像前愣了神:“这些古鱼萌态可掬的模样,居然跟人类这么像,它跟我们有什么关系?”

这也是长期以来,科学家们思考的问题。化石就像记录着地球历史的文字,研究古生物化石就是不断解读这些“文字”,让人们能更系统地了解生命演化、地质变迁。可喜的是,由于科技的加持,科学家们加深了对“文字”的理解,逐渐还原了灭绝生物的真实面貌。

机械处理化石

不再是首选

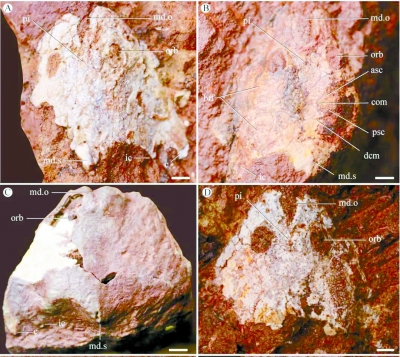

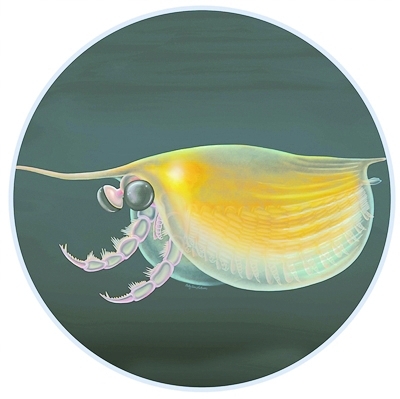

2023年5月的一天,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称古脊椎所)研究员盖志琨在江西九江武宁地区发现了九江江夏鱼化石。此鱼属于盔甲鱼类,是一种已经灭绝的无颌类物种。其独特的“裂吻”特征,不仅丰富了科学家对古生物多样性的认识,更揭示了生物演化历程中更深层次信息。

之所以要寻找这些古鱼,源于一个世界性难题:颌起源。

要解开难题首先要找到一种生物,它的两个鼻囊或者鼻孔是分开的,但没有颌。

这种生物,叫甲胄鱼类。

盖志琨说,甲胄鱼类中的盔甲鱼类是东亚特有种,目前只在中国和越南北部发现过。

经过多年努力,他和团队于2002年在浙江长兴有了重大发现:这里曾经有过最原始的真盔甲鱼,后来它被命名为曙鱼。

困难也随之而来。“曙鱼的标本只有指甲盖大,需要用大科学装置同步辐射装置对其进行CT扫描。”盖志琨说。

但可惜的是,当时我国的同步辐射技术还没有发展起来,研究只好暂时搁置了。

长期以来,古生物学家想要进一步研究化石内部精细结构,一般采用对古组织切片或者连续磨片的方法来进行。如果化石样本数量很多,可以用这种机械处理法操作。但如果化石本来就稀有,这种既耗时又破坏样本的方法就不再是首选。

如今,专用CT、AI鉴定、X射线、三维建模等技术已逐渐应用于古生物学研究。我国科学家不断攻坚克难,重建古生物演化历史,产出了诸多重要原创性科研成果。

CT技术

让石头开口说话

2006年,盖志琨拿着曙鱼标本到瑞士的光源中心做同步辐射扫描。

扫描发现,盔甲鱼是位于现生的无颌类和有颌类中间环节的物种。而这个环节就是发育生物学家所预测的,颌的起源发育所需要的中间阶段。

由此,盔甲鱼为颌的起源提供了可靠的化石证据。盖志琨团队为解决颌起源的世界难题提供了中国智慧。

之前盖志琨在工作中遇到缺乏研究仪器的困境,如今也将有解决方案。

我国首台高能同步辐射光源(HEPS)预计将于2024年发射第一束光,2025年完成交付并投入使用。

在盖志琨看来,技术手段革新可以成为科研的“加速器”。

云南省古生物研究重点实验室主任、云南大学古生物研究院副院长刘煜也有同样的感受。

在一台显微CT设备前,身着一袭白大褂的刘煜像极了医生。但他面对的并不是病人,而是穿越5亿多年历史的古生物化石。

通过给化石拍CT,刘煜将寒武纪化石的秘密一一揭开。

2023年,由云南大学古生物研究院、澄江化石地世界自然遗产博物馆、美国哈佛大学研究人员组成的国际科研团队,运用显微CT断层扫描等先进技术手段,给寒武纪节肢动物——等刺虫拍出了多张较为完整的CT片,为学界研究节肢动物的早期演化提供了新的形态学证据。

“拍CT相当于让化石开口说话。”刘煜说,和医院给病人拍CT一样,给化石拍CT,可将石头表面和内部信息进行三维建模。

“这是以前难以做到的。”刘煜说。早前在国外学习工作期间,刘煜就尝试给澄江化石做CT扫描,摸索出一套可以清晰呈现澄江化石微米级别三维细微结构的技术路线。“以前无论用针修还是画图等方法,都只能从化石表面看到二维的信息,通过显微CT技术可以呈现出近乎完整的、三维立体的动物图像。”他说。

回国后,刘煜将当时国际生物学研究领域中最前沿的荧光显微镜、电子扫描显微镜和显微CT等先进研究手段和方法,用于澄江动物群化石标本的研究。

显微CT技术突破了传统光学显微镜的二维形态学研究局限,实现了古生物研究技术从“0”到“1”的突破,从化石中获得的信息量比之前增加了大约60%到90%。

AI技术

助力古生物识别

考古人员也期盼着科技能解开笔石谜题。

笔石,是一类生活在寒武纪至石炭纪海洋中的浮游或游泳型动物,目前已灭绝。它们通常保存在页岩之中,不同的笔石物种蕴藏着不同时期的秘密。

然而,笔石化石往往个体较小,不同物种的形态差别十分微小。如何准确、快速鉴定笔石化石,对于地质学家和古生物学家来说,都是一个挑战。

“想要解开谜团,大数据与人工智能技术或许能帮上忙。”中国科学院南京地质古生物研究所研究员徐洪河说。在中国科学院南京地质古生物研究所收藏着大量化石标本,他和团队着手开始对这些化石标本进行研究。

“我们详细采集了1500块笔石化石标本的科学信息,拍摄了大约5万幅化石标本图像,并对这些图像进行像素级标注,创建了笔石化石标本科学权威的数据集。”徐洪河说。其研究团队还提出了化石标本元数据标准,并将数据集的规范与标准向国内外推广。

针对化石标本的多模态数据集,徐洪河团队提出了人工智能古生物学的概念。“古生物化石的识别有别于常见的图像分类问题。”徐洪河说,古生物本身在系统分类上存在层级结构,因其依据的形态特征非常细微,对专业性要求极高。

经过两年多的时间,研究团队完成了数据集准备、标注、模型训练,有针对性地研发了适合于化石图像分类的算法。

“我们将这些成果用于笔石化石识别模型,针对113种奥陶纪和志留纪重要笔石属种,所训练的人工智能深度学习模型识别准确率可达86%左右。”徐洪河兴奋地说,这已远高于一般的领域专家。

“将最新的人工智能与深度学习算法融入传统的古生物学研究之中,这个方法非常新颖。”徐洪河说,此项研究打造了一种全新的学科交叉形式,其研究成果可直接服务于页岩气勘探开发。

X射线

给古生物画像

站在中国古动物馆内世界唯一的董氏中华猛龙化石骨架面前,前来参观的人们深感震撼的同时,也在脑补一个画面:它究竟长什么样?

这个问题,如今可通过X射线“画”出答案。

“肌肉和内脏等软体在生物死亡后通常会很快腐烂,无法在地层中保存下来,因此仅通过硬体化石很难复原生物的真实外形。”中国科学院南京地质古生物研究所研究员王伟说,活跃在2亿多年前的贵州龙,它们是有强健肌肉还是一身肥膘?样貌是像胸前有个大气囊的蜥蜴,抑或是像有个大肚子的鳄鱼?

王伟向记者展示了两张贵州龙化石示意图。这两张图看上去很相似,实则各有乾坤。

“左边为待测样品贵州龙化石,右边为钙元素含量分布图,钙元素含量越高,在图中显示的颜色越深。”王伟说,这是通过三维X射线荧光扫描仪对贵州龙化石进行检测并得到元素分布的示意图。经初步研究,贵州龙前胸部相比腹部,钙元素分布面积更广,说明其前胸部软体可能更加膨大。

生物死亡后埋藏在沉积物(如泥沙)中,其肌肉、内脏在腐烂过程中会产生各种有机物,有机物与周围的沉积物发生反应,往往会在化石周围的岩石中留下一些化学元素信息。因此,可以用化石及其围岩表面的化学元素分布,寻找这些生物软体的形状或轮廓的线索。

“常用的技术手段,如开展一定面积的检测,需要在化石及围岩磨出一个平面,亟待探寻无损伤检测手段。”王伟说。

为解决上述问题,王伟课题组基于多方面的创新设计,改进了目前国际上最先进的大幅面材料表面化学元素扫描设备存在的缺陷,研制了可以分析不规则、立体化石表面的化学元素分布的X射线荧光无损分析仪。

除了三维X射线荧光扫描仪,X射线正在帮科学家解开更多化石谜题。

200多岁的古生物学是一门古老的学科。如今,科技为古生物学的研究注入了新的动力。高精尖的科学技术,不仅让我们从化石中看清生命的痕迹,更让我们逐渐看清远古时代古生物演进历程。

相较于浩瀚宇宙,我们对于自然世界的认识十分有限,但中国科学家正不断努力拓展生物演进历程的认知边界。

据科技日报

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇