10月20日是世界骨质疏松日,今年中国主题是“管体重、强骨骼”。

医学专家提醒,重点人群骨质疏松症的早期诊断非常重要,建议40岁以上的人群每年进行一次骨密度检查。

同时,骨质疏松症是一种可以通过早期干预和生活方式改变来预防的疾病,预防骨质疏松症比治疗要更加重要和有效。

建议

尽量避免饮用咖啡浓茶等饮品

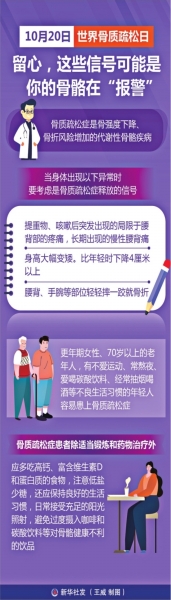

什么是骨质疏松症,会带来哪些危害?上海同济大学附属同济医院骨科主任医师王欣介绍,骨质疏松症是中老年人的常见病、多发病,是指骨量下降和骨微细结构损坏,导致骨脆性增加,易发生骨折为特征的全身性骨病,常见于绝经后妇女和中老年人。

“通常在35岁前后,人体骨量达到峰值。此后随着年龄的增长,骨量开始流失且不可逆转。”王欣说,骨质疏松症有时被称为“沉默的杀手”,因为许多患者在早期没有症状,一些患者可表现为关节疼痛、脊柱变形等。建议40岁以上的人群每年进行一次骨密度检查,特别是身材瘦小、有脆性骨折家族史、体力活动少、长期缺乏日光照射等高危人群。

有公众关心,是否能通过“补钙”等方式预防骨质疏松症。对此,北京协和医院内分泌二病房护士马文琳表示,虽然骨质疏松症的发病率会随着年龄增长而增加,但可以通过养成良好的生活习惯,预防或延缓骨质疏松症的发生。建议均衡饮食,足量饮水,控制糖的摄入,少食用烟熏和腌制肉制品,戒烟戒酒,适量运动。骨质疏松症患者及高危人群要特别注意保证充足的蛋白质和钙的摄入,如果膳食钙摄入不足,可以补充元素钙制剂。

近年来,咖啡、奶茶等饮品受到公众的喜爱。“大量饮用咖啡、浓茶会影响钙的吸收,增加骨质疏松症的风险,建议骨质疏松症的患者尽量避免饮用咖啡、浓茶等饮品。”王欣说。

留心

这些信号可能是骨骼在“报警”

“骨质疏松症疾病信号不明显,人们往往骨折后到医院就诊,才发现自己患上了骨质疏松症。”但这一疾病并非完全无迹可寻,沈阳市骨科医院软伤科副主任、主任医师韩涛提示,当身体出现以下异常时,要考虑是骨质疏松症释放的信号。

“我们可以试着压一压腰背部,感受一下有没有酸胀疼痛。”韩涛说,对提重物、咳嗽后突发出现的局限于腰背部的疼痛,或长期出现的慢性腰背痛,要警惕是否患上了骨质疏松症。

专家提示,还可测一测自己的身高是否大幅变矮。“如果身高比年轻时下降4厘米以上,建议到医院进行骨质疏松筛查。”韩涛还表示,若腰背、手腕等部位轻轻摔一跤就骨折的,也要考虑是不是骨质疏松症。

哪些人群是骨质疏松症的高发人群?沈阳市妇婴医院妇科门诊副主任兰翀提示,骨质疏松更容易找上更年期女性。“更年期女性卵巢功能下降,雌激素缺乏引起骨量丢失,患骨质疏松症的可能性大大增加”。

此外,70岁以上的老年人,有不爱运动、常熬夜、爱喝碳酸饮料、经常抽烟喝酒等不良生活习惯的年轻人也容易患上骨质疏松症。

专家建议,骨质疏松症患者除适当锻炼和药物治疗外,饮食的合理搭配也非常重要。维生素D是人体必需的营养素,可以促进钙吸收,维持骨骼和肌肉功能。因为富含维生素D的食物种类很少,人体维生素D主要通过阳光照射来获取。建议晒太阳时将四肢暴露,不使用防晒霜、不隔玻璃、不打伞。

误区

只有老年人才会骨质疏松?

骨质疏松是老年人的“专利”吗?北京积水潭医院骨质疏松诊疗研究中心主任医师李新萍说,骨质疏松是一个老龄化的疾病,确实年龄大的人容易得,但并不是只有老年人才会得,所以不能称为老年人的“专利”。年轻人也会由于各种各样的原因患有骨质疏松。

如何知道自己是否患有骨质疏松症?李新萍介绍,骨质疏松症是一个“静悄悄的疾病”,症状不明显,但仍有一些端倪可寻。比如,不典型的疼痛,主要集中在腰背部,劳累后或夜间加剧;或身高变矮,年老后比年轻时矮了4厘米以上,或者每年身高缩短2厘米;驼背、牙齿松动、指甲变脆;轻微外力导致的骨折,如滑倒时手撑地导致的前臂尺桡骨骨折,都是骨质疏松症的预警信号。

骨质疏松应该如何预防?李新萍建议,预防骨质疏松症应该从儿童和青少年时期就开始。“儿童到青少年时期是骨骼高速生长的过程,此时摄入充足的钙有助于骨质的合成和储存。”李新萍建议,多摄入奶制品、豆制品、深绿色蔬菜等富含钙和维生素D的食物,同时,适当的运动和充足的阳光照射有助于钙的吸收和骨质的健康。

骨质疏松症患者日常生活中应该注意什么?李新萍表示,骨质疏松症患者应避免跌倒的风险,要穿着长度、大小合适的衣物和鞋子,避免绊倒;要保证均衡饮食,多摄入富含钙和蛋白质的食物,减少盐和糖的摄入;保持适当的体重,避免过瘦或过胖;同时,要适当进行体育锻炼,增强肌肉力量和平衡能力。

据新华社电

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇