云梦县曾出土大量的秦汉简牍,其中以睡虎地秦简最为知名。云梦因此也有了“秦简圣地”“简牍之乡”的美誉。

小小简牍,呈现着怎样的历史变迁,诉说着怎样的家国故事?让我们一起走进云梦县博物馆。

沉睡千年 惊世重现

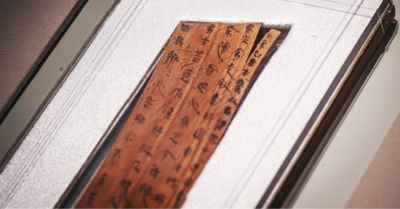

1975年底,考古学家在云梦县睡虎地发掘出12座战国晚期至秦代的墓葬。随着11号秦墓的开启,人们惊奇地看见,千余片竹简层层叠压,有序摆放在墓主人周围,竹简上的字迹清晰可见,这是中国考古史上首次发现的秦简。

1155枚竹简,约4万字,这是墓主人“喜”在生前摘抄、记录的“工作笔记”,内容包括《编年记》《秦律十八种》《法律答问》《为吏之道》等,涉及秦国政治、经济、文化、法律、军事等多个方面。

其中的《秦律十八种》是我国迄今发现的最早、最完备的古代法律文献,从农业生产到仓库事务,从货币管理到驿传供给饭食,都有明确规定。其法律条文、法理逻辑等,对研究我国古代法制史具有重要意义。

简牍遗墨 承续文明

2006年,在云梦睡虎地秦简出土31年后,考古工作者在此又发掘出2000多枚竹简。经考证,这些均为汉代竹简。从秦简到汉简,西汉沿袭秦朝制度的影子清晰可见。

在睡虎地汉简上,很多秦简上的律法内容再次出现。事实上,西汉初年不仅继承了秦的律法,也承袭了秦的郡县制等制度。

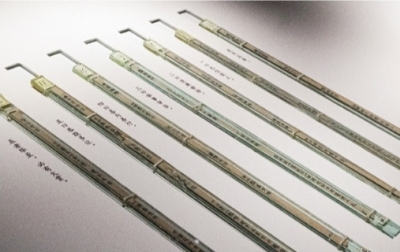

睡虎地汉简中,数量较多的是质日简牍。质日是秦汉时期流传的一种文书形式,它以历表为依托,记载一些简要的事况,相当于2000多年前的“日记”。

在睡虎地汉简的质日简牍上,一位名叫“越人”的基层吏员,连续14年书写汉代“日记”。得益于此,我们可以复原当时的历法、时令,了解“越人”当年的工作和生活情形。

睡虎地汉简中还有保存完好的《算术》、关于黄河漕运的司法文书等,为研究西汉早期的政治、经济、社会、文化和科学,提供了丰富的第一手资料。

“简”述历史 “牍”懂中华

简牍,为数千年前中华文明的繁荣兴盛、中外文明的交流融合,提供了丰富的实物佐证,也让人们从另一个独特视角窥见历史的细节。透过简牍,一个个真实、鲜活的历史故事,跨越千年,跃然眼前。

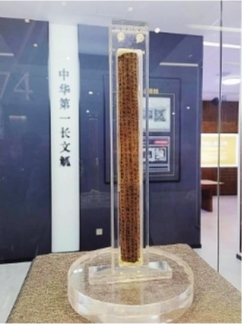

1975年末,云梦睡虎地4号墓出土了两枚木牍,上有527个字。经考证,这两枚木牍是战国时期秦国士兵“黑夫”与“惊”写给家人的信,是我国发现的最早的家书实物,被命名为《黑夫木牍》。

“二月辛巳,黑夫、惊敢再拜问衷,母毋恙也?黑夫、惊毋恙也……”信中出现频率最多的是问候之语,比如挂念自己的母亲以及新婚妻子等,思乡之情跃然于“纸”上。开篇读来,仿佛看到母亲读到儿子信件时的百感交集。

《黑夫木牍》第一部分是向长兄“衷”与母亲问安,汇报自己正在淮阳打仗,并向家人报平安;第二部分说自己缺衣少钱,“急急急”,希望母亲寄衣寄钱,并让家中一定关注官府授予爵位的文书。此文也进一步说明,秦朝被征发的军人,所有衣物皆家中自备,军中的生活危急且艰苦。

“黑夫等直佐淮阳,攻反城久,伤未可智(知)也……”公元前223年,淮阳之战一触即发,秦国发动的统一战争已接近尾声,而楚国是秦国最为强大的对手。“黑夫”和“惊”的家书仿佛一条穿越时空的隧道,唤起大秦雄风背后无数个普通士兵对于战事的未知,对于家和团圆的期盼。

而作为社会底层出身的“衷”家三兄弟,其长兄在死后还能拥有独立的墓葬,或许正是“黑夫”和“惊”用战功换来的家族荣耀。两位征战的弟弟是否平安而归,后人不得而知。但是可以推测,长兄“衷”带着这两枚家书长眠,以另一种方式与兄弟团圆。

随着释读和研究的深入,简牍中蕴藏的文化密码不断被破译,多元一体的中华文明更加真切、鲜活。在探寻中华文明延续的过程中,人们更可从中深切感悟文化归属与自信。

据新华社、央视

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇