11月14日,在东风汽车的试验室里,35岁的伊历君正全神贯注关注着大屏幕上各项动态参数的变化。此刻,他正在参与研发最新的新能源汽车底盘操控系统。

伊历君一家三代都是“东风人”。接过父辈手中的接力棒,伊历君成为东风汽车股份商研总部的一名工程师,传承创新东风下一代汽车技术。

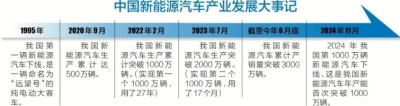

当天,今年全国第1000万辆新能源汽车在东风云峰工厂下线,这家位于军山新城的工厂,是武汉经开区3年来投产的6个新能源整车工厂之一。

高校新校区建在“产线边”

联合体攻关汽车“中国芯”

一个多月前,武汉理工大学军山校区开园,距离东风云峰工厂约8公里。

“新校区为双方合作开辟了更加广阔的合作空间。”东风汽车党委常委、副总经理尤峥说,共同探索产学研深度融合新路径,推动汽车产业技术创新和产业升级。

围绕重点产业强化创新链产业链资金链人才链融合,就在上周六,在2024湖北省车规级芯片产业技术创新联合体大会上,首颗全国产自主可控高性能车规级MCU(微控制单元)芯片DF30发布,填补国内空白。

这一联合体,2022年在武汉经开区组建,由东风汽车牵头,联合中国信科、华中科技大学、武汉理工大学等8家高校及企事业单位,合力攻关“中国芯”。

“经过联合体全流程闭环研发,DF30芯片突破了汽车芯片定义、设计、工艺等核心技术,形成了50项专利,对关键核心技术实现了自主可控。”东风汽车研发总院院长杨彦鼎透露。

上个月,大军山科技创新园一期开园,毗邻华中科技大学军山校区、武汉理工大学军山校区,构建校企共创平台,打造产学研联动创新枢纽。周边,已集聚10家整车企业、14个整车工厂、1200余家汽车零部件企业,新能源汽车产能达到147万辆。

设立全球创新中心

近600名科技研发人员入驻

在武汉城市发展历程中,一座“红柱子大楼”见证了无数创新与变革。3个月前,它迎来了新使命——东风汽车全球创新中心入驻揭牌。

“红柱子”的前身,是武汉经开区管委会办公楼。今年初,东风汽车集团决定在汉设立全球创新中心,寻找一处合适的办公场所成为当务之急。武汉经开区有关负责人上门对接进行推荐,双方一拍即合,很快完成了大楼改造,来自东风汽车研发总院、悦享科技的近600名科技研发人员入驻办公。

围绕软件定义汽车,今年5月,武汉东软软件园在南太子湖畔开园,这是东软集团在国内设立的第三个研发基地,赋能汽车产业发展。

软件园所在区域,景色宜人。东软集团创始人、董事长刘积仁感慨,“武汉是一座营商环境极为友好的城市,也是我们高质量发展的热土。”

就在上个月,岚图知音上市,搭载了全新一代L2.9级智能辅助驾驶系统,该系统由岚图汽车与东软睿驰联合研发。

丰富应用场景加速智能化进程

岚图今年实现月销“六连涨”

本周末,武汉国际赛道将对公众开放,这条赛道位于武汉智能网联汽车测试场。

两年前竣工的武汉智能网联汽车测试场,占地面积1312亩,分为9个测试区,囊括了高速环线、城市干道、乡镇道路、村道、城市立交等道路环境,可全真模拟“风、雨、雷、电”等极端气象条件,组合形成130余种测试场景,覆盖智能网联汽车的全部测试项目。

“在新能源汽车产业变革中,电动化是上半场,智能化是下半场。”华砺智行科技有限公司创始人邱志军从清华大学毕业后,在美国攻读博士学位,曾担任加拿大国家车联网技术研究和示范基地负责人,2016年来汉创业。

2019年9月22日,国家智能网联测试示范区在汉揭牌,发出全球首张自动驾驶商用牌照,华砺智行与华为、中移智行等企业一起,参与了前期规划和建设,无人驾驶开始从梦想照进现实。

超大城市武汉带来丰富应用场景,承载“车路云一体化”应用试点、“智能交通先导应用”试点等国家级创新使命,自动驾驶在武汉加速落地。

“从常态化运行的自动驾驶出行服务车辆数量、订单量,以及开放道路里程、面积等核心数据来看,武汉已成为全球最大的自动驾驶运营服务区。”国家智能网联汽车(武汉)测试示范区相关负责人介绍。

岚图汽车CEO卢放说,丰富的场景倒逼技术进步,要不断研发新技术来解决这些场景产生的不同问题。

创新不停歇,市场反馈快。一组数据显示,今年1—10月,东风汽车新能源整车销量高达70万辆,同比大幅增长82.3%;在海外布局和能力建设加速发展的情况下,同期整车出口20.2万辆,同比增长12.2%。

岚图汽车更为亮眼,在10月销量达到10157辆,连续两个月销量破万,实现了月销“六连涨”。

记者汪甦 通讯员朱时翔(邓志鹏参与采写)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇