历时四年多,中国科学家跟随全海深载人潜水器“奋斗者”号首次深潜马里亚纳海沟进行科考的成果出炉。

3月7日零点,由上海交通大学生命科学技术学院/微生物代谢国家重点实验室肖湘团队领衔,与中国科学院深海科学与工程研究所、华大集团等多家单位合作的中国大科学计划——“溟渊计划”(马里亚纳海沟环境与生态研究计划,以下简称“MEER计划”)一期成果四篇文章以封面专辑形式发表于顶尖学术期刊《细胞》(Cell)杂志。

该团队实现了多项“全球突破”:此次科考是人类首次到达雅浦海沟最深点、首次对深渊生态系统进行系统研究、首次建立全球深渊生物大数据库并开放共享。

最新发表的科研成果从深渊微生物、钩虾、鱼的角度,研究了深渊生态系统以及多种生命形式在地球最深海域中的适应策略,可说是人类探索深渊生命的里程碑。

【要点】

到底多深才是“深渊”

发现的近九成微生物为新物种

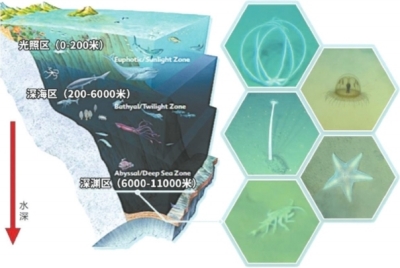

深渊,指海平面以下超过6000米水深的海洋区域,以马里亚纳海沟挑战者深渊为代表,最深处可达约10909米,是地球最难企及且最少被人类探索的极端环境之一,长期被认为是复杂生命的“禁区”。生物如何“扛住”超高水压等深渊极端环境,一直是科学界的难题。

在2020年之前,只有9人曾到达过海洋最深点马里亚纳海沟底部。深渊生命的系统研究长期受限于装备技术。MEER计划依托我国自主研发的“奋斗者”号载人潜水器TS21航次,于2021年8月—12月探索了马里亚纳海沟、雅浦海沟和菲律宾海盆6000—11000米水深区域,采集了1648份沉积物样本。

通过对1648份沉积物、622个钩虾样本及11种深海鱼类的分析,科学家团队研究鉴定出7564种深渊原核微生物,其中89.4%为未报道新物种,其多样性与全球已知海洋微生物总量相当。而且,深渊的物种与上层海洋的物种只有7%的相似性。为此,团队构建了全球唯一的深渊微生物92-Tbps的大数据集。

科研人员深入分析了11种深海鱼类的基因组数据。结果表明,一些古老的深海鱼类在1亿年前就已经开始适应深海环境,而所有3000米以下深海鱼类均存在的一种特殊基因突变,在鱼类的深海高压适应中发挥了潜在作用。

此外,科研人员构建了完整的深海原核微生物基因数据集,鉴定出7564个物种的代表性基因组,其中89.4%为尚未被公开的新物种。研究还发现,深渊微生物通过“精简型”和“多能型”两种适应策略,在高压、低温、寡营养环境中异常繁盛。

【解读】

挑战极限的壮举,始于“临时拍板”的大科学计划

随着上海交通大学海洋学院肖湘教授领衔的大科学计划“溟渊计划”(MEER计划)“产出”第一批四篇登上《细胞》杂志的系列成果,人类为地球最深处——马里亚纳海沟所描绘的生态系统图景正一一展现,上述这一系列生命之谜也正随之破解。

日前,MEER计划的首席科学家肖湘教授接受了记者专访。

“机会堪比坐飞船去火星”

四篇论文,一气呵成在国际顶刊《细胞》上发表——这一系列成果,始于2021年9月的一个电话。

彼时,在上海交大校园里的肖湘,接到了中国科学院深海所同行的电话:全海深载人潜水器“奋斗者”号首次获批下潜马里亚纳海沟,并将于2021年10月14日搭载“探索一号”科考船前往当地、执行代号为TS21-2航次的深海科考任务。这也是科学家跟随深潜器在马里亚纳海沟万米以下首次系统的科学采样。

挂了电话,肖湘立刻和团队成员二话不说,直奔出发地。

“这一机会堪比坐飞船去火星。”让肖湘记忆犹新的是,当时的全球科学界,大家对深海微生物研究基本可用一句话描述,那就是“已经努力到无能为力了”。

海洋平均深度达3800米,光照区只有水下约200米,而深渊海沟则是地球板块俯冲的终点,也是连接海洋与地球深部的通道,其独特的生态系统和极端生命过程在全球变化中发挥着不可替代的作用。

但是,受限于采样和研究条件,上世纪90年代科学家第一次成功分离出一株深海来源的嗜压微生物后约30年间,全球仅仅分离出300株嗜压菌,来自深渊极端环境的更少。

中国科学家团队从2001年建立深海环境实验模拟平台,到2021年逐步揭示深海热液、冷泉等4000米以内海洋生态系统的生命过程与生态功能,其后也一直在苦苦寻求更大深度突破。

直到这通电话带来了转机。

一篇论文上有61个名字

全国各地的科学家聚集“探索一号”科考船上时,研究计划连影子都还没有。

要知道,过去的大科学计划,往往是先确定好研究课题,再由牵头科学家召集不同的团队开会。大家聚焦的往往是课题任务如何切分、谁来干、有多少投入、有什么装备、成员如何组织等问题。

不仅大科学计划研究有惯例,连科学家的工作方式也有“惯性”。多位科学家在接受采访时都谈道,“过去,我们绝大部分研究启动时,都是先参考国际上的主流研究。”

但是,这一次不一样!

一是机会难得,这是中国科学家第一次获得深潜马里亚纳海沟的机会,下一次什么时候也很难说;

二是时间紧张,停留在这一地区只有50多天。要知道,深潜器每完成一次万米级深潜,都需要一到两天时间来恢复,因为海水的压力会使深潜器变形。国外2米多长的潜水器,每次回到海面时会有20厘米的变形;

三是风险未知,从海面下潜至万米处,来回需8小时,深潜器可以停留水底原位作业6小时,总计约14小时。每一次下潜,科学家都必须了解下潜本身的风险,签下同意下潜的声明……

在时间和客观条件的极限压力下,所有科学家都试图聚焦深渊中生命系统最重要的问题。肖湘也一样,他在白板上逐一列出了深海生命特别是微生物生态领域10余个国际前沿问题。经过反复讨论,MEER计划诞生了。

“幸运的是,深潜科考最重要的三大装备——深潜取样系统、高通量低成本测序系统以及实验室深海高压环境模拟系统,已全部实现国产化。”肖湘说,这就意味着,中国科学家团队可以随时根据科学问题来设计采样,也可以自主修改这些设备来满足MEER计划推进的需求。

在这段“千载难逢”的科考时期里,科学家们随深潜器下潜采样2000余份,极限时5天3潜。

“其间经历了至少5次超强台风,我们是当时海区唯一的作业船只。但是,没有一个人提议回到港口避险,因为大家都希望争分夺秒地多深潜几次。”项目成员之一、上海交通大学生命科学技术学院副研究员赵维殳告诉记者。

肖湘透露,对于MEER计划科研成果的展示,“有一个美学设计,事实上我们这个系列一共是9篇论文(5篇待发),包括了‘实景’篇——深渊现场、‘解构’篇——生态解构、‘印象’篇——共性原则,这些组合起来就是深渊的全景画廊。”Cell杂志除了以封面专辑形式发布4篇论文,还专门给MEER计划开通了一个网站,未来的系列文章都会在这个网站上进行展示。

从最终的研究成果可以看到,虽然科考船上科学家只有20多位,但在发表的论文上,每一个样品来源的科学家名字都写上了,作者数量最多的一篇论文上有61个名字。

“因为这次科考是中国科学家挑战人类极限的一次壮举。每一位下潜科学家的名字都应该列入其上。”肖湘说。

综合新华社、《文汇报》报道

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇