中央气象台昨日6时继续发布高温黄色预警:中东部地区最高气温37℃以上的范围将进一步扩大,部分地区日最高气温可超过40℃,局地高温强度具有极端性。

7月2日,国家疾控局和中国气象局联合发布首个国家级高温健康风险预警和健康提示。

为何发布国家级高温健康风险预警,如何分级?与普通天气预报有哪些不同?怎样筑牢高温下的“健康防线”?

健康风险预警分5个等级

按照疾病风险分析得出

皮肤晒伤、登革热等媒介传染病、热射病、诱发心脑血管等慢性疾病……高温热浪天气带来多重健康风险。

阅读《高温健康风险预警和健康提示(2025年第1期)》发现,国家级高温健康风险预警分为低风险、中等风险、较高风险、高风险、极高风险5个风险等级。分级标准正是根据高温与循环系统疾病、呼吸系统疾病的相关反应关系分析得出。

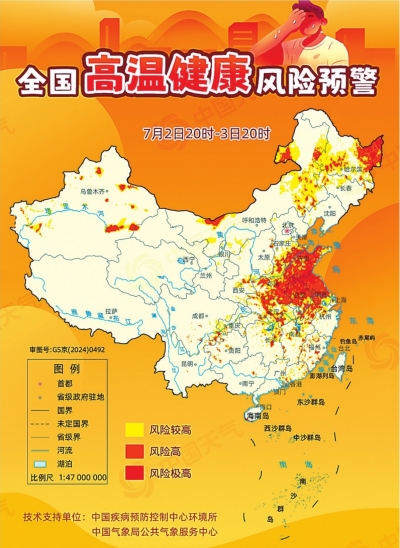

根据预警,7月2日20时至3日20时,华北南部、黄淮、江淮等地高温健康风险较高(黄色预警);江苏、山东等地部分地区高温健康风险高(橙色预警);其中,江苏北部、山东中东部、河南东部等地的部分地区高温健康风险极高(红色预警)。

中国疾控中心环境所副所长李湉湉表示,在该所研发的高温健康风险预报预警模型基础上,疾控部门与气象部门以人群健康风险为导向联合研发了该产品。公众可及时关注信息变化,使用好这份预警,按照风险等级采取相应措施,包括保持室内凉爽、避开高温时段外出、减少户外活动、保证充足饮水等,更好地防护高温带来的不利健康影响。

预警体现区域性特征

可因地制宜提供指导

有公众关心,国家级高温健康风险预警与普通天气预报有何区别?国家疾控局有关负责人介绍,该产品不再用全国统一的阈值来衡量各地的风险级别,能够体现区域性特征,能够为各地区公众做好高温健康风险防范提供因地制宜的指导。

2022年6月,17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》,部署“全面推进气候变化健康适应行动”。2024年9月,13部门联合印发《国家气候变化健康适应行动方案(2024—2030年)》,提出推动建立以气候变化健康早期预警为先导的适应联动机制。多部门多措并举,擘画出气象预警与公共卫生干预有效结合的实施路径。

重视气候变化带来的健康挑战

共筑高温下的“健康防线”

“预防热相关疾病,需要重点关注三类人群。第一类是建筑工人、环卫工人等户外工作者;第二类为孕妇、老人、儿童等敏感人群;第三类为患有慢性基础病的患者。”李湉湉说,上述重点人群应加强关注高温健康风险预警、关心自身健康状况,如不适及时就医。

守护气候变化下的百姓健康是一道“必答题”。记者观察到,社会多方力量把避暑“凉方”送进千行百业:医疗机构提升热射病救治效率,加强科普宣传,呼吁重点人群积极打开空调;多地政府搭建“清凉驿站”,发放“清凉礼包”;一些企业为快递员、外卖骑手提供“高温补贴”……

科学预警和有效措施相结合,共同筑牢高温下的全民“健康防线”。据悉,气象部门将通过国家突发事件预警信息发布系统12379手机短信、手机客户端等渠道发送预警信息至国家级各部门应急责任人,同时通过微博、抖音等多渠道向公众广泛传播。

【链接】

“桑拿天”和“烧烤天”谁更热

气象上,日最高气温达到或超过35℃时为高温天气。连续3天及以上的高温天气过程称为高温热浪。

“桑拿天”:空气湿度大的高温天气,被称为闷热型高温。特点为气温高、湿度大、风速小,感觉非常闷热,类似蒸桑拿。7、8月份多为闷热型高温。

“烧烤天”:空气湿度小的高温天气,被称为干热型高温。5—6月出现的高温一般为干热型高温,此型高温天气易出现极端高温(如接近或超过40℃)。

当气温高于一定数值后,在相同气温下,相对湿度越大,体感温度的增幅就越明显。当气温超34℃、相对湿度达到50%时,体感温度能达到39.4℃;体感温度还会随湿度升高而升高,相对湿度超80%时,体感温度甚至能达到53.9℃。

其实,“桑拿天”和“烧烤天”都是不好受的。无论哪一种,对人体心理和生理都有一定的影响。

高温带来的不仅仅是体感不适,还可能在短期内对健康造成一系列危害,严重时甚至危及生命。高温下,人体排汗机制可能崩溃,引发一系列热相关疾病。轻则出现热疹、热水肿、热晕厥,重则发生重症中暑,如不及时救治,会危及生命。同时,高温还是多种慢性疾病的“催化剂”,可加剧循环、呼吸、泌尿及精神心理疾病的发生发展。

综合新华社、央视、中国天气网报道

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇