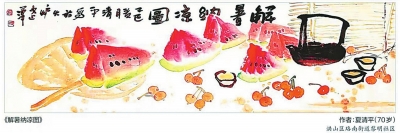

一张报纸,让跨越四十载光阴的思念在墨香中重逢。7月中旬,东西湖区径河街道莲花湖社区82岁的退休教师沈贵川未曾想到,自己为支持社区活动提交的书法作品,不仅刊登在《武汉晚报》上,更意外寻回失联数十年的老同学70岁的夏清平。这段因传统文化牵起的温情故事,在社区传为佳话。

社区征集埋下重逢伏笔

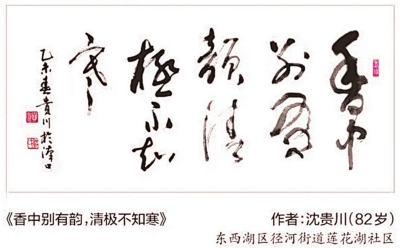

7月11日,径河街道启动居民书法作品征集活动,旨在挖掘辖区民间文化资源,搭建居民艺术交流平台。得知消息后,莲花湖社区居民沈贵川将书法作品《香中别有韵,清极不知寒》交到社区。

“沈爷爷是我们社区的文化宝贝。”社区工作人员介绍,这位退休老教师虽因腿脚不便较少参与户外活动,但每逢社区举办公益文化活动,总会以各种方式支持。径河街道打造文化活动阵地时,沈贵川便主动捐赠了精心创作的书法作品《继往开来与时俱进》。如今,这幅作品陈列于街道关工委活动阵地,成为居民们驻足品鉴的一道文化风景。

武汉晚报墨香中的“笔迹辨认”

7月17日,《武汉晚报》分享版刊登了沈贵川的《香中别有韵,清极不知寒》作品。当报纸送达洪山区珞南街道黎明社区后,70岁的退休美术教师夏清平惊呼:“这笔捺的走势太熟悉了!”当目光扫过右下角“沈贵川”的落款时,夏清平确认报纸上的墨迹与记忆中的笔触完美重合——这正是他寻找多年的同窗挚友。

“我们当年常互相交流,他的字就像指纹一样刻在我脑子里。”夏清平立即打听到莲花湖社区的办公电话并拨打过去,电话里声音发颤:“麻烦您转告沈老师,马房山中学的老夏想和他叙叙旧。”

教育学院里的笔墨知音

在社区工作人员的联络下,两位老人当天就联系上了。电话中,两人仿佛瞬间回到了当年在武汉教育学院进修的岁月。

1986年至1988年间,沈贵川与夏清平在原武汉教育学院(现并入江汉大学)师资培训班相识。彼时沈贵川在硚口区17中任教,夏清平则在洪山区马房山中学教学。进修期间,两人通过不断交流、学习,建立起深厚的同学友谊。毕业之后,两人回到各自工作岗位,也被长江分隔开来,随着通信方式的变更,他们逐渐失去了联系。

“志趣相投”成无形纽带

“没想到一张报纸能有这么大的能量。”夏清平老人道破关键:“我们搞美术的,对纸张有着莫名的亲切感。”这种“纸质情结”正是报纸媒介功能的心理基础。

今年3月18日,《武汉晚报》改版后推出的分享版恰为这次重逢提供了条件。该版面专门刊登市民文艺作品,构建起跨越物理空间的展示平台。夏清平描述其阅读体验时提到:“看看其他人的作品进行对比、学习,这正是报纸作为公共文化产品的功能体现。虽然知道很多同学、朋友年龄大了不再创作,但也希望他们将自己的作品在报纸上刊登。”

现在,沈贵川因身体原因已减少创作,但仍通过捐赠旧作参与公共生活;夏清平坚持“静静地画会儿画,看看报”的生活方式。

两位老人因报纸重聚的故事犹如一曲媒体生态的复调。当沈贵川通过社区工作人员向《武汉晚报》表达谢意时,他实际上完成了一个传统媒体的价值闭环:生产内容⇀建立连接⇀反馈强化。在这个系统里,墨香与油墨味交织成的独特气息,依然承载着数字编码无法替代的人文温度。

通讯员黄梓萌 徐婷 实习生张斯诺

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇