暂别祖国、跨过赤道、穿越“咆哮西风带”、8万海里远航……11月1日上午,由自然资源部组织的中国第42次南极考察队从上海出征,奔赴南极。

遥远的南极,一次次的远航,这个神秘的冰原大陆,又将被人类揭开怎样的奥秘?

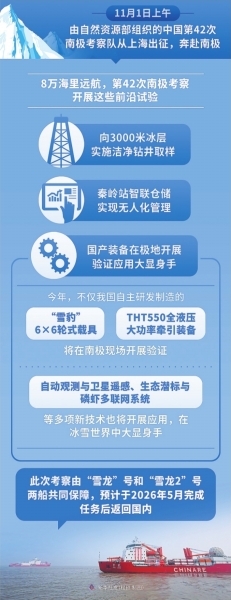

8万海里远航,第42次南极考察开展哪些前沿试验?

向3000米冰层实施洁净钻井取样

“本次考察中,我国计划首次开展南极内陆冰层深处湖泊科学钻探试验,利用国产热水钻和热融钻系统,在超过3000米的冰层上实施洁净钻井与取样作业。”中国第42次南极考察队领队、首席科学家魏福海说。

试验有关负责专家介绍,南极冰下湖具有高压、低温、黑暗、寡营养等极端环境特征,具有极其独特的生态系统,包含丰富的冰盖历史和气候变化信息。开展南极冰下湖研究,对于理解沉积过程、生命演化等都具有重要意义。

围绕国家需求和全球科技前沿,为进一步提升对南极在全球气候变化中作用的认知,今年考察队将在阿蒙森海、罗斯海等典型海域,围绕气候变化对南大洋生态系统的影响,获取长序列观测数据。

秦岭站智联仓储实现无人化管理

连接东西,和合南北。2024年2月7日,以中华民族的祖脉命名的秦岭站正式开站,填补了中国在南极罗斯海区域的考察空白。

“本次考察将继续完善秦岭站科研栋、通讯网络等配套设施,进一步提升考察站运行保障和科学研究支撑能力。”领队助理、秦岭站站长王焘说,同时继续验证已建成的海水淡化、风力发电、光伏发电等国产化设施设备的可靠性、适应性。

能源是南极冰原的“生命之火”。秦岭站建设过程中,中国首次应用风光氢储多能互补的新能源系统,每年能为站区节省逾百吨化石燃料。即便进入极夜,遭遇无光、无风的情况,也能获得约2.5小时供电,保障科研设备和基本生活设施短期纯绿色运行。

中铁建工集团南极秦岭站项目经理郑迪介绍,施工团队今年将建设优化秦岭站物资智慧仓储、安消一体化智能管控等系统。“其中,智慧仓储系统首创极地机器人+智能平台智联仓储,实现全流程无人化管理,物资流转效率可提升40%。”他说。

国产装备在极地开展验证应用

“雪龙”号与“雪龙2”号破冰船“双龙探极”、“雪鹰”系列直升机与固定翼飞机在极地翱翔天际……近年来,极地考察领域不断涌现运输与机械装备“利器”,充分展现了国家综合实力,令网友们津津乐道。

今年,不仅我国自主研发制造的“雪豹”6×6轮式载具、THT550全液压大功率牵引装备将在南极现场开展验证,自动观测与卫星遥感、生态潜标与磷虾多联网系统等多项新技术也将开展应用,在冰雪世界中大显身手。

此次南极科考,也是一次更加多元的国际合作研究。

南极是科学研究的“殿堂”。在南极开展海洋、生物、化学、大气和冰川等多学科观测监测和调查研究,既是中国南极考察一以贯之的核心任务,也是中国积极践行《南极条约》宗旨的具体体现,彰显了中国参与南极国际治理的意愿和能力。

本次考察团队阵容,除了来自国内80余家单位的500余名队员参加,还有来自泰国、智利、葡萄牙和中国香港、中国澳门等十余个国家和地区的科研人员,展开更加多元的国际合作研究。

“此次考察由‘雪龙’号和‘雪龙2’号两船共同保障,预计于2026年5月完成任务后返回国内。”龙威说。

求索无极限。中国第42次南极考察将以一段崭新的征程,激励更多极地建设者与科研工作者扬帆启航,为认识极地、保护极地、利用极地写下时代新篇。

【相关】

秦岭站如何建成

2024年2月7日,一座南十字星造型的现代化科考站在此正式开站。它卧伏丘脊、俯瞰罗斯海,它以中华民族的祖脉命名——秦岭站。

由于南极不具备焊接条件,秦岭站钢结构搭建全部要通过拧螺丝来完成。“遇到冷风,手套结冰,就会黏在工具上。”曾参与施工的中铁建工装配工谢帅帅说,大家焐手套、戴手套,不断重复,总共拧了1.1万颗螺丝。

不到30天,秦岭站主楼钢结构封顶。不到60天,秦岭站主体建设任务完成。

是什么支撑着中国极地建设者们的坚守?这位00后年轻人说:“我们脚下是南极,但只要看到五星红旗,心中是祖国、肩上是传承。”

40多年来,一代代科考人秉持“为国出征”的信念,在零下几十摄氏度的环境中战风斗雪:他们在秦岭站的建设现场调试新能源微电网,在昆仑站的极夜中守护观测设备,在中山站的冰盖上检修科考仪器。

即使条件艰苦,他们始终坚守科研。在昆仑站,队员们要在海拔4093米、含氧量仅平常的60%的环境中工作。中国南极昆仑站首任站长李院生说:“我们常常边吸氧边记录数据,因为这里的观测资料太珍贵了。”一次,有队员脸部严重冻伤,医生包扎时队员却还在关心:“仪器数据正常吗?”

一代又一代,跨越山海,矢志前行。极地精神早已超越了科考领域,成为激励全社会的精神财富。

从早期“一船一站”的艰苦创业,到如今“海陆空”立体保障的全面升级,变化的是装备条件,不变的是勇斗极寒、坚韧不拔、拼搏奉献、严谨求实、造福人类的价值追求。

汽笛余音渐远,航向直指南极。中国第42次南极考察的航程开启,新的科考任务等待去完成,新的科学谜底等待去解答。

而那些留在冰原之上的足迹与精神,将如同南十字星的星光,必将照亮人类探索未知的前进之路。

据新华社电

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇