图据丁香医生

一个高血糖的人,全身器官就像“泡”在糖水里:血管、心脑、眼睛、免疫……都在一点点被侵蚀。

2025年6月,中国疾病预防控制中心慢病中心发布了《2005—2023年中国全国及省级糖尿病的患病率和非致命性负担情况,2050年患病率预测》报告,堪称最新版糖尿病流行的“中国图谱”。数据显示,2023年全国糖尿病患者已达2.33亿人,占全球糖尿病人口的四分之一。

记者邀请专家解读最新报告,带你读懂血糖异常的警报。

数量激增

每6人中就有1个

最新数据显示,我国糖尿病患者人数达2.33亿,相当于每6个人里就有1个患病者。更惊人的是,2005年到2023年,患者数从8848万激增163.36%,年龄标准化患病率从7.53%飙至13.67%,相当于每10年翻一番。

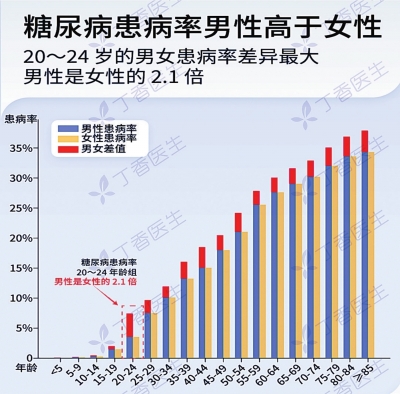

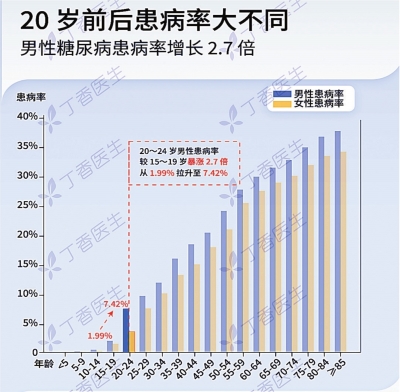

最令人担忧的是年轻人:40岁以下某些年龄段的患病率增速超过100%,男性在15至19岁和20至24岁之间的患病率从1.99%涨到7.42%,女性在20至24岁和25至29岁之间的患病率从3.54%涨到7.52%,“年轻糖人”正成为新现象。

糖尿病的危害远不止“血糖高”。2023年,中国因糖尿病导致的伤残调整生命年(YLDs)达3249万,相当于3249万人每年因糖尿病失去健康活力,年龄标准化率(ASR)从2005年的每千人10.51飙升至19.06,意味着每1000人中就有19人因糖尿病长期受折磨。

并发症更是“隐形杀手”:糖尿病视网膜病变、肾病、心血管疾病等,让患者面临失明、透析、心梗等风险。

地区差异

京津沪领跑全国

性别分析显示,男性糖尿病流行率始终高于女性;吸烟、肥胖以及社会文化和生物学因素都是导致这一差异的重要原因。

中国糖尿病地图呈现“北高南低、城市高于农村”的鲜明差异:

华北地区患病率最高,达17.20%,北京、天津、上海等城市更是超过20%,相当于每5个人就有1个患者。

北京以28.45%的患病率位居榜首,天津和上海分别以25.78%和22.04%位列第二和第三;浙江、福建、新疆也位居前列。

其次是东北地区和华东地区;华南、西南和西北地区的流行率相对较低。西藏患病率仅3.93%,但西南地区的增幅最为显著,年均增长率达到4.12%。

北方人为何更易中招?

高盐高糖的饮食(如面食、腌制食品)、冬季久坐少动、肥胖率较高是主因。

研究人员指出,这种地区差异与经济发展水平、饮食习惯、生活方式等密切相关,北方地区传统饮食中碳水化合物含量较高,体力活动水平相对较低,经济发达地区快餐业快速发展等都是重要影响因素。

干预肥胖

未来可减少1.5亿患者

糖尿病的风险因素有很多,其中,肥胖是关键且可控的高危因素。

根据研究测算,如果这个势头不加控制,到2050年糖尿病患者将达4.1亿人。而若能有效控制肥胖,未来患者将减少1.5亿人——

从现在起,建议每位朋友,都把控糖放在心上。

1.监测血糖,早识别、早干预

千万别觉得糖尿病离自己很远,它近得可怕,甚至有三分之二的人都不知道自己有糖尿病。

如果你已经超过35岁,强烈建议:在每年一次的体检中增加血糖相关检测(空腹血糖、随机血糖),也可以去医院做口服葡萄糖耐量试验OGTT,具体可根据医生建议选择。

其他生活习惯不良、超重肥胖、有糖尿病家族史的年轻人,也要尽早开始关注血糖。

有条件的朋友,可以给自己安排“动态血糖仪”,看看自己空腹、餐后的血糖曲线有没有异常,以相对较低的成本提早发现血糖代谢问题。

2.改善生活习惯,科学控糖

糖尿病不是一夜之间发生的,而是你每天的生活方式悄悄投票、日积月累的结果。

控制碳水:每天膳食应包括谷薯类、蔬菜水果、禽鱼肉蛋奶,保证食物多样性。其中,全谷类食物为200—300克,杂豆类50—150克,薯类50—100克。

粗细搭配:少吃精制碳水食物,用1/3粗粮代替每餐的精米白面,添加豆类和高纤维蔬菜。适当多吃富含蛋白质的肉、鱼、蛋等食物,有助延缓血糖升高。

蒸煮为主:尽量少红烧、卤制、烧烤、煎炸、盐焗、糖拌、勾芡等,应以蒸煮为主,少吃炒饭、拌面等过度烹调的主食,否则不利于血糖的稳定。

巧用调味:白面包、米饭、面条中,尽量不要加入橄榄油、花生油、黄油等,可使用肉桂、醋、姜等有助降低血糖的调味品。

多嚼几下:一日三餐定时定量,每隔四五个小时吃一餐,每次进食不宜过快,吃到七八分饱为宜。每口饭至少嚼20下,老人最好咀嚼25次以上,更有助消化。

饮品适量:最好不要喝含糖或甜味剂的饮料,可用白开水或茶水代替。大量饮酒容易热量超标,还会使血糖升高,消耗体内的胰岛素,增加血糖控制的难度。

综合新华社、丁香医生、《生命时报》报道