乐府是专门管理乐舞演唱教习的机构,文献记载乐府成立于西汉汉武帝时期。日前安徽淮南武王墩高等级楚墓考古发掘,发现北椁室墨书文字明确标注有“乐府”二字,椁室内对应放置的就是乐器,这说明在战国后期的楚国已有了乐舞管理机构。

发现音乐文物近百件

5月19日,武汉音乐学院教授、“中华礼乐”国家社科基金重大研究项目负责人李幼平,受央视邀请来到武王墩墓考古现场,用时40余分钟,面对出土的音乐文物,接受央视主持人直播采访,向全国观众解读此次考古中发现的音乐文物。这些音乐文物包括乐器、乐舞俑像和文字文献等三类近百件,其中乐器包括钟、磬、鼓、瑟、笙等,至少涵盖了先秦八音乐器的金、石、丝、革、匏等五个种类。

19日晚,李幼平坐高铁回到武汉,当晚在接受记者采访时介绍,三大类音乐文物大多保存良好,可以看出基本面貌,关键部件也都在,便于日后的进一步修复。

他说,汉乐府的职责是采集民间歌谣或文人的诗来配乐,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用。这次武王墩的北椁室,墨书文字标注有“北乐府割(盖)十”字样,明确出现“乐府”二字、且在室内对应放置着乐器。这使得《汉书礼乐志》记载由汉武帝设置乐府的历史记录,在秦王陵出土乐府编钟而前置秦代之后,今天由武王墩出土文献再次刷新历史,明确地提前到了战国时期,并且也由此可以想象,楚国宫廷音乐机构对楚国礼乐活动的规范管理作用。

武王墩墓西室发现了众多乐舞俑像,他们是乐器的演奏者、舞蹈的表演者。李幼平说:“金石丝竹、匏土革木,八音交响、载歌载舞。先秦时期的楚国,已然是一个音乐制度完善、礼序乐和的国家。”

2.06米,刷新了战国瑟木架长度的记录

随州战国早期的曾侯乙墓出土有震惊世界的编钟,武王墩墓是否出土了编钟?李幼平介绍,武王墩楚墓已经出土了两套青铜编钟。此次发掘的独特发现,是发现了编钟的钟架和磬架。磬架有凤的造型,钟架两头有虎的造型,钟架有14个孔,和此前追回的编钟正好吻合。编钟的钟架和磬架,通过虎和凤的造型,将乐器视觉和乐器演奏的声音结合,体现了楚人独特的音乐文化。

李幼平还介绍了出土的虎座凤鸟架鼓的虎座,既有音乐美,也有乐器造型美。当鼓声一响,我们可以想象虎啸的威严,想象凤鸟腾飞的形象,楚文化的浪漫,楚文化的丰富,用虎座凤鸟架鼓可以呈现出来。他说虎是巴人的图腾,凤鸟是楚人的图腾,它又在长江下游江淮地区出土,这表明楚文化的开放包容,它将长江上、中、下游的文化融合在一件乐器上。相较于出土于曾国土地上的编钟,虎座凤鸟架鼓更能作为楚文化的代表。

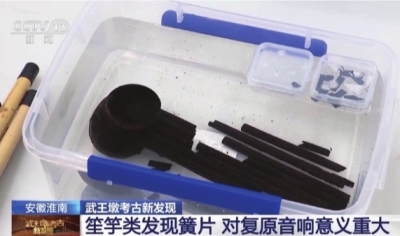

相对于以往的楚国乐器,这次令李幼平惊喜的发现还有笙竽类乐器,不仅有吹嘴、笙斗、苗管,还发现了簧片。簧片是笙竽类乐器发声的音源。这样,武王墩出土笙竽类乐器的所有构件就都已经找到了,将来的复原就不仅仅是外形,它们的音响也将能复原,这也就意味着今人可以听到两千年前楚人乐器发出的乐音。

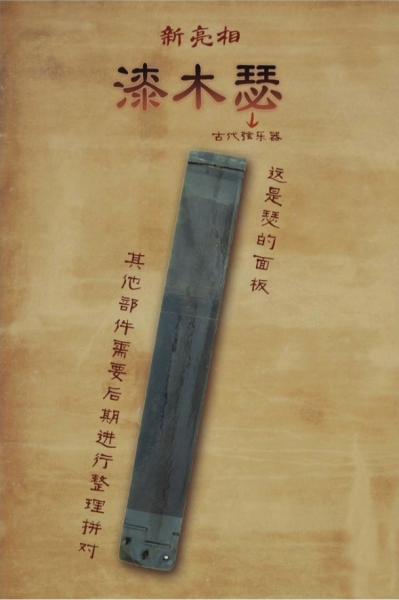

《诗经》载“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”,先秦时期瑟和笙常常一起合作演奏。这次在武王墩墓也发现了大量瑟的残件,尤其是发现了在瑟枘上残存的丝弦痕迹,对了解先秦丝类乐器弦的材料、制作方法等,将有重要的意义和价值。还出土有瑟禁,也就是放置瑟的木架,可以了解当时瑟的表演使用方式,长达2.06米,也刷新了战国瑟木架长度的记录。

期盼中墓室考古发现乐府文献和乐谱

李幼平说,1933年在安徽淮南,名为李三孤堆的楚墓被盗,进行了抢救性发掘,自那时起就有了考古实证的楚学,20世纪80年代楚学成为湖北、湖南、安徽、河南4省高校和研究机构的重要学科,编纂出版了18册的《楚学文库》,其中就包括音乐舞蹈部分,即他和导师杨匡民教授合著的《荆楚歌乐舞》。他本人在1995年开设了楚音乐史的课。

“我也想写一部《楚国音乐八百年》,但一直没有楚王墓的考古发掘,没有足够的考古音乐文物和文献作为资料,这部书还不能写。”李幼平表示,这次武王墩墓被考古专家推测很可能是楚考烈王的墓,如果不久后武王墩墓最后的中墓室打开,确证是楚考烈王的墓,并且发现乐府文献和乐谱,那就是书写历史的惊喜。

记者万建辉

… 链接 …

武王墩考古新发现!墓主人身份基本锁定!

5月18日,国家文物局发布安徽淮南武王墩一号墓考古发掘以及文物保护重要成果,墓主人基本锁定为战国晚期楚国考烈王。

安徽淮南武王墩一号墓考古截至目前已提取出土各类文物3000多件(组),以及大量动植物遗存。墓内最大的青铜鼎虽掩埋两千多年,仍保留着最初的吉金色。它有望成为迄今为止出土的,我国东周时期口径、体量最大的青铜圆鼎。武王墩一号墓北侧椁室虽被盗严重,仍提取出百余组琴瑟等弦乐器。西侧两室遗物极具楚地特色,200余个漆木俑立姿、坐姿各异,佩木剑。东一室青铜礼器组合保存完整。专家初步判断武王墩墓出土文物的形制、纹饰、组合等具有战国晚期楚文化的典型特征。现已采集整理到的墨书文字、漆木器上的篆刻、青铜礼器铭文,对研究楚国墓葬营建过程、职官制度、名物称谓等问题具有重要意义,其中楚王酓前簠上的“楚王酓前作铸金簠以供岁尝”12字铭文,让墓主身份呼之欲出。

毛遂自荐、歃血为盟、窃符救赵的背后都有考烈王的身影

史书记载,考烈王三年(公元前260年),秦国攻打赵国。秦军与廉颇率领的赵军对峙于长平。廉颇治军严谨,临敌慎重,但赵国孝成王被秦人离间之计所惑,命赵括代替廉颇。赵括熟读兵书但年少气盛,不谙韬略举措冒失,落进秦国的圈套,赵军投降后被秦军全数坑杀。直到考烈王六年(公元前257年),赵国都城邯郸一直处于秦军围攻之下。赵国平原君奉书向魏国国君以及信陵君求救。魏王派军10万救赵,但受秦军恐吓按兵不进。

军情紧急,平原君挑选20个门客,准备突围到楚国去求援。此时有门客毛遂向平原君自荐。抵达楚国都城后,平原君向考烈王指陈利害,考烈王从早晨到中午一直不置可否。于是毛遂提剑上前,以性命要挟,直言楚王不应忘记家国屈辱,使考烈王为之折服,最终以鸡狗马的鲜血宣誓为盟,赵与楚的合纵由此得以缔结。结盟后,楚国春申君率兵救赵。魏国信陵君窃取虎符后引兵北上。等楚国、魏国援军赶到,秦军迅速撤退。

公元前238年,在位二十五年的考烈王病亡。

据央视新闻

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇