“听老师聊了三星堆这么多趣事,我发现我们的祖先非常厉害、很有智慧。”6月2日,10岁小朋友小古在聆听了“巨幕课堂——三星堆揭秘五千年未解之谜”后说。小古爸爸表示,孩子通过参加沉浸式文化体验,感受中华优秀传统文化的博大精深,在心里埋下了文化自信的种子。

刚刚过去的周末,恰逢“六一”,记者采访发现,主打高质量陪伴的沉浸式文化体验火爆出圈,在武汉掀起阵阵热潮。“10后”的孩子们在这种有趣的沉浸式文化体验中,内心的文化自信被悄然点亮,文化传承之路打开了一个充满希望与活力新局面。

趣味研学课开辟文化传承新路径

“这个方向盘是不是穿越了?”面对孩子们的疑问,青年研学导师钟胜揭晓了答案,这是三星堆太阳轮形青铜器。6月2日,武昌一家电影院内坐满了小朋友,巨幕上展示着三星堆的各种趣味图片。毕业于四川大学考古系的钟胜老师用幽默的语言生动地还原三星堆的真实面貌。接近两个小时的课堂,电影院里充满了孩子们的笑声。

今年4月起,在武汉,一群富有活力的青年研学老师包下电影院,开设“巨幕课堂”,邀请全国富有经验的历史、考古专业导师参与,用脱口秀的方式为孩子们讲述李白、三国、三星堆等历史文化故事。用脱口秀讲历史文化,孩子们的接受度如何?首期课堂邀请省委宣传部文化传承创新工程文化传习志愿者、古诗词爱好者唐蜜开讲《穿越三万里遇见李白》,国家特级导游谷音带着8岁的孩子前来聆听。课堂开启前,谷音表达过担心,说:“孩子们在电影院听讲历史文化,2个半小时的时间能坐得住吗?”在课堂上,唐蜜将李白比作“重度旅行爱好者”,把李白的诗词描绘成热门的旅游爆款笔记,都是“10后”孩子喜欢的表达方式。“整个课程中,孩子充满热情。”谷音说,这一次听说讲三星堆的故事,孩子又主动来了。在现场,记者采访到多位家长和孩子,都是主动来“二刷”“三刷”。

通过趣味研学课,孩子们能沉浸在传统文化的魅力中,拥有独特的体验。“巨幕课堂”策划人徐蕾表示,更多的趣味研学游课程正在开辟文旅传承的新路径,让孩子们从浮于表面的看景转变为深度的入景体验,从单纯的游玩升级为寓教于乐的研学。接下来,“巨幕课堂”还将推出更多的传统历史文化主题的讲座,譬如讲盘龙城、讲武汉城市历史变迁等。

博物馆成充满活力的“大学校”

来自携程等OTA平台的数据显示,今年以来,博物馆讲解等研学类产品仍然备受用户欢迎。6月1日、2日,湖北省博物馆的预约名额一经放出,就被一抢而空。记者采访发现,在馆内,很多小朋友不再只是随意闲逛,而是带着小本子、研学地图,跟随研学导师认真聆听讲解。很多家长表示,参加这样的沉浸式体验活动,孩子们逛博物馆更有兴趣。

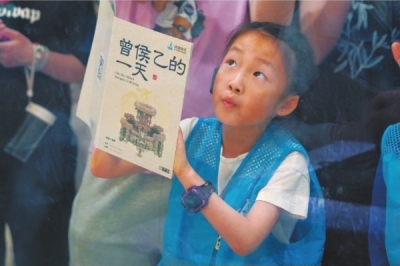

“我之前带孩子到湖北省博物馆看越王勾践剑,孩子逛了不到半小时就想走,觉得没意思。”家长黎容说。这次趁着“六一”,她给12岁的女儿小皮报了研学课《大名鼎鼎曾侯乙何许人也》,“没想到2小时走读下来,孩子听得津津有味”。令小皮印象深刻的是,课程中讲到,曾侯乙是古代诸侯界的“神秘网红”,懂音乐、喜欢收藏、生活精致,还撸狗。“我能从老师的讲解中体会到曾侯乙的快乐。”她跟妈妈要求道,“能不能带我来上10次课,我想做一本关于楚国文化的小手册。”

在武汉,更多与城市历史相关的文化传承研学课程推出,并受到家长和孩子们的热烈欢迎。博物馆、景区乃至武汉整座城市逐渐成为充满活力的“大学校”。如研学课《省博之我从哪里来》,让孩子们化身为“楚国”小小考古学者,借助考古学知识深入了解省博和楚国历史。而“穿越武汉三千年”武汉城市探索巴士研学课,带着孩子们乘坐具有武汉特色的双层巴士,从黄鹤楼故址出发,跨越长江、汉江,沿着武汉三镇城市发展的轨迹,探寻这座千年古城的过去、现在和未来。6月1日下午5时,在城市导览志愿者团队的带领下,江岸区“武汉城市文化历史建筑导览”活动吸引了众多亲子家庭参与。他们沿途聆听志愿者解读老房子背后的故事,包括金融建筑、洋行大楼、高级公寓等。整个6月,城市导览志愿者团队在每周末都会推出不同的线路,带着市民游客品读汉口历史风貌区的老建筑。

活态传承“见人见物见生活”

进入6月,与城市传统历史文化、非遗文化等相关的研学课程和活动正在不断更新,吸“睛”无数。6月1日,在黄鹤楼,武汉文旅志愿者周媛为孩子们讲解壁画图《人文荟萃》中蕴藏的诗词文化,为孩子们打开了黄鹤楼诗歌艺术的殿堂。6月8日,在盘龙城遗址博物院,武汉专业考古营即将推出,邀请孩子们真实体验考古学家和文物修复师的一天,吸引了众多家长带着孩子踊跃报名。

见人见物见生活,一场场颇具特色的非遗展示活动为孩子们带来鲜活的非遗沉浸式体验,也为非遗文化的传承注入了新的活力。“好神奇,木偶戏太有趣了!”6月1日,“非遗环硚旅行”第二季活动开启,武汉杖头木偶戏“木偶神韵”在武汉收藏品市场崇仁堂惊艳亮相。一个个栩栩如生的木偶形象、精彩又引人入胜的表演,让现场的小朋友发出阵阵惊叹。汉裱协会秘书长唐正安现场展示书画装裱技艺,托、镶、上、装等工序让观看的孩子们入了迷。他一边装裱,一边讲解,“这是汉裱的第二道工序,叫作镶画,是把锦绫和作品连接在一起,使作品既美观又起到保护作用,可以理解为‘给作品穿衣服’”。非物质文化遗产,是中华文明绵延传承的见证。“只有认识自己的传统文化,热爱这些文化,才会真正一起来保护和传承。”唐正安表示。

业内人士认为,武汉持续打造文化、历史、非遗等相关主题的研学课程和活动,不仅让孩子们在游玩中学习,更让他们深度体验和感受城市的文化魅力,培养了孩子们对传统文化的热爱和文化传承意识。

记者黄丽娟

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇