小行星撞击地球事件时有发生

近日,我国宣布正在策划实施首次近地小行星防御任务,并发布首次近地小行星防御任务方案设想。那么我国为什么要采取这次行动?行动方案又是什么?各国在小行星防御方面做出哪些有益的尝试呢?

在浩瀚的宇宙中,地球并非一个安全无虞的避风港。从6500万年前的墨西哥湾撞击事件,到1908年的通古斯大爆炸,小行星,这些太阳系的流浪者,时刻威胁着我们的蓝色家园。

最近一次让人印象深刻的,就是2013年2月15日俄罗斯的车里雅宾斯克陨落事件。这是一颗直径为20米的小行星,在闯入地球大气层以后,在距离地面约30000米高空爆炸,释放出的能量为40万~50万吨TNT当量(相当于大约30颗广岛原子弹),间接造成1400多人受伤。由于发生在白天,亮如太阳的壮观火流星被大量的行车记录仪拍下。

所以,对小行星撞击地球的担忧并非杞人忧天。如何防御小行星撞击现在已经成为全球性的共同议题!

我国对预警小行星开展接力追踪观测

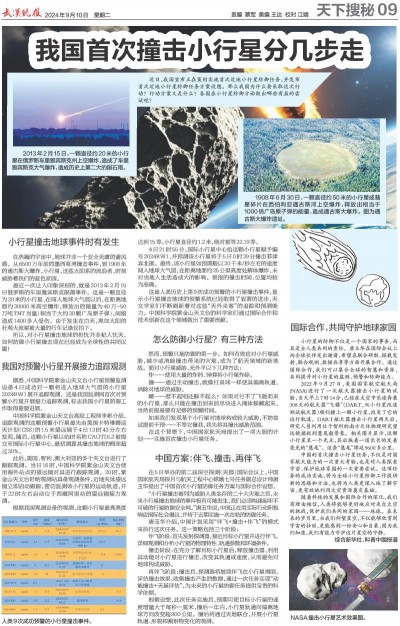

据悉,中国科学院紫金山天文台小行星预警监测设备4日成功对一颗将进入地球大气层的小行星2024RW1展开追踪观测。这是我国监测网首次对预警小行星开展接力追踪观测,标志我国小行星防御工作取得重要进展。

中国科学院紫金山天文台高级工程师李彬介绍,追踪观测的这颗预警小行星最先由美国卡特琳娜巡天计划(CSS)的1.5米望远镜于4日13时43分左右发现,随后,这颗小行星以临时名称CAQTDL2被提交至国际小行星中心,最初测算其撞击地球的概率超过30%。

此后,美国、智利、澳大利亚的多个天文台进行了跟踪观测。当日16时,中国科学院紫金山天文台使用海外站点的望远镜对其进行跟踪观测。20时,紫金山天文台盱眙观测站具备观测条件,近地天体望远镜立即启动跟踪,密切监测该小行星的运动轨迹,并于22时左右启动位于西藏阿里站的望远镜接力观测。

根据我国观测设备的观测,这颗小行星最亮亮度达到15等,小行星直径约1.2米,绝对星等32.19等。

4日21时55分,国际小行星中心给这颗小行星赋予编号2024RW1,并预测该小行星将于5日0时39分撞击菲律宾北部。最终,该小行星如预期般以20千米/秒左右的速度闯入地球大气层,在距离地面约25公里高度处解体爆炸,未对当地人生活造成大的影响。预报的撞击时间、位置均较为准确。

这是人类历史上第9次成功预警的小行星撞击事件,显示小行星撞击地球的预警系统已经取得了显著的进步,天文学家们不断刷新着对这些“天外来客”的追踪和预测能力。中国科学院紫金山天文台的科学家们通过国际合作和技术创新在这个领域做出了重要贡献。

怎么防御小行星?有三种方法

然而,预警只是防御的第一步。如何有效应对小行星威胁,减少或消除撞击带来的灾难,成为了航天领域的新挑战。面对小行星威胁,无外乎以下几种方法:

炸——使用大量的炸药、导弹将小行星炸碎。

撞——通过主动撞击,就像打桌球一样使其偏离轨道,消除对地球的威胁。

藏——惹不起咱还躲不起么?如果对付不了飞驰而来的小行星,那么只能在撞击到来前尽快进入掩体躲藏起来,当然前提是要有足够的预警时间。

如果我们发现某个小行星对地球构成较大威胁,不妨尝试提前干预——不等它撞我,我先将其撞出威胁范围。

在这个背景下,中国国家航天局提出了一项大胆的计划——实施首次撞击小行星任务。

中国方案:伴飞、撞击、再伴飞

在5日举办的第二届深空探测(天都)国际会议上,中国国家航天局探月与航天工程中心嫦娥七号任务副总设计师唐玉华提出了中国首次小行星防御任务方案与国际合作设想。

“小行星撞击被列为威胁人类生存的二十大灾难之首,未来小行星撞击地球的事件极有可能发生,我们必须构建起牢不可破的行星防御安全网。”唐玉华说,中国正在用实际行动积极响应国际社会倡议,并将于近期实施一次在轨的防御任务。

唐玉华介绍,中国计划采用“伴飞+撞击+伴飞”的模式来执行这次任务。这一策略包括三个阶段:

伴飞阶段:首先发射探测器,接近目标小行星并进行伴飞,详细观测和分析小行星的物理特性、轨道参数和环境条件。

撞击阶段:在充分了解目标小行星后,释放撞击器,利用其动能对小行星进行撞击,改变其轨道或速度,从而避免对地球构成威胁。

再伴飞阶段:撞击后,探测器将继续伴飞在小行星周围,评估撞击效果,收集撞击产生的数据,通过一次任务实现“动能撞击+天基评估”,为未来的小行星防御任务提供宝贵的科学依据。

根据设想,此次任务实施后,预期可使目标小行星的速度增量大于每秒一厘米,撞后一年内,小行星轨道向偏离地球方向改变超900公里。撞后将通过天地联合,开展小行星轨道、形貌和溅射物变化的观测。

国际合作,共同守护地球家园

小行星的防御不仅是一个国家的事务,而且是全人类共同的责任。唐玉华在国际会议上向全球伙伴发出邀请,希望在联合研制、搭载发射、联合观测、数据共享等方面开展合作。通过国际合作,我们可以集合全球的智慧和资源,共同提升对小行星的监测、预警和防御能力。

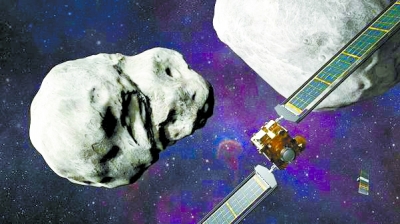

2022年9月27日,美国国家航空航天局(NASA)进行了一次航天器撞击小行星的试验,当天早上7时14分,已经在太空中长途奔袭308天的航天器“飞镖”(DART,双小行星改道测试航天器)顺利撞上一颗小行星,改变了它的运行轨道。DART航天器撞击小行星两天后,研究人员利用位于智利的南方天体物理研究望远镜捕捉到慧尾般景象。相关图片显示,这颗小行星呈一个光点,其后拖着一道长长的发着亮光的“慧尾”。这条“慧尾”绵延9600多公里。

中国的首次撞击小行星任务,不仅是对国家航天能力的一次重大考验,也是对人类探索宇宙、保护地球家园的一次重要尝试。这项任务的成功实施,将为全球小行星防御工作提供新的思路和方法,也将为人类更深入地了解宇宙、更有效地利用太空资源奠定基础。

随着科技的发展和国际合作的深化,我们有理由相信,人类将能够更好地应对来自太空的挑战,保护我们共同的家园——地球。在未来的岁月里,当我们仰望星空,不仅能够欣赏到宇宙的壮丽,更能感到一份安心和自豪,因为我们知道,我们有能力守护这片星空的宁静。

综合新华社、科普中国报道

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇