“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”9月7日是秋季第三个节气“白露”,此时我国大部气温明显下降,尤其是北方多地暑气渐消,秋风渐起,开启秋高气爽的舒适时节。

民间有“白露秋分夜,一夜凉一夜”“喝了白露水、蚊子闭了嘴”“白露不露身”等谚语。白露时节真的一夜凉一夜吗?哪些地方气温将明显下降?

【天气】

白露秋分夜 一夜凉一夜

白露时节的风已经有秋的凉意,天气真正由热转凉,北方多地渐次入秋。“阴气渐重,露凝而白也。” 此时节,随着气温下降,温差加大,空气中的气态水达到饱和会凝结成液态,从而形成露水,故称之为“白露”。

民间常用“白露秋分夜,一夜凉一夜”的谚语来形容此时降温明显加快的情形。中国天气网盘点大数据发现,常年进入立秋节气以后,我国平均气温开始呈下降趋势,到了白露节气降温幅度明显增大,平均最低气温降至11.95℃。同时,从白露节气第一天到最后一天,气温逐日走低,15天累计下降2.5℃。大城市中,哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、银川及太原在白露期间最低气温可降至个位数,寒凉感显现。

白露时节确实一天比一天凉了,正所谓“白露不露身”,此时节北方的人们需要穿上长袖长裤,以免秋凉伤身。“喝了白露水、蚊子闭了嘴”,蚊子也因气温下降而减少活动。

为何白露时节气温明显下降?

中国天气网气象分析师孙倩倩介绍,常年白露期间,北方地区冷空气活动频繁,此时北半球日照时间变短,强度减弱,夜间常晴朗少云,地面辐射散热快,导致气温下降也逐渐加速,同时昼夜温差加大。

“明月青山夜,高天白露秋。”白露时节,北方多地秋的色彩开始浓烈,云量减少,天空变得高远,秋夜显得格外宁静。同时白露也正值一年中丰收的时节,人们在田间地头为秋收忙碌,为了感谢神灵庆丰收,还会举办秋社,摆上酒肉进行祭祀活动。

【饮食】

吃“白”补白 以“白”应秋

白露究竟因何而“白”?其实,《月令七十二候集解》写出了答案:“白露,八月节。秋属金,金色白,阴气渐重,露凝而白也。”《南歌子·忆旧》说“白露收残暑,清风衬晚霞”,暑热在白露节气时消磨殆尽,秋天的凉气渐起,清晨的草叶上会出现白色露珠。

既然自然已把此时节的颜色“划定”了,人也不妨跟着“色号”吃饭——吃“白”补白,以白应秋,才算不违天时。

中医理论中有“五色入五脏”的说法,并认为白色入肺,对应秋季。白露节气正值秋季,肺脏最为敏感,容易受到秋燥侵袭。选择白色食材,正是顺应季节特点,以达到润肺养阴的目的。

大家普遍认为食物的颜色越深,营养价值越高,往往忽略了白色食物,其实白色食物的营养价值不逊色于有色食物。

在江浙等地,会在白露时采集“十样白”,即十种带“白”字的草药。“十样白”并非固定清单,而是因地制宜的智慧集成。

民俗学家方云指出,核心是“白”字辈或色白的药食两用之物:白茅根、白芍、白茯苓、白术、白及、白木槿、白毛苦等中草药,常搭配白百合、白山药、白萝卜、白扁豆等日常食材。只不过,不同地区也会有一些细微的差异:江南多用白茅根、白芍,浙北则偏好白百合、白山药。但从中医角度来看,“十样白”的所有食材均需“色白”“性平”,避免寒凉伤胃。

现代生活中,我们无须拘泥于一定要集齐十种食材,超市里白萝卜、银耳、百合随手可得,简单炖汤便能受益。简单说,白露时节吃点“白”,就像给身体加了“保护层”,既顺应节气变化,又科学提升免疫力。

北方还有“白露补秋,冬日不愁”的讲究。老人常说:“白露吃五样,身子硬如棒。”煮肉时加入黄芪、沙参,食案上必定要有新蒸的土豆南瓜团子……每样食材里都藏着对抗严寒的生活密码。

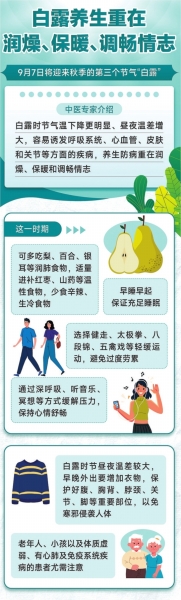

【养生】

润燥、保暖、调畅情志

中医专家介绍,白露时节养生防病重在润燥、保暖和调畅情志。

中国中医科学院广安门医院针灸科主任杨涛介绍,白露时节我国北方“一场秋雨一场寒”,南方闷热感大幅减弱,虽然清晨露水凝结,但空气整体趋于干燥,偏凉的干燥气候一方面易导致呼吸道黏膜受损,引发感冒、咳嗽、哮喘等,另一方面可导致皮肤瘙痒、关节疼痛。此外,这一时期人们也容易出现悲秋、抑郁、焦虑等情绪。

俗话说:“春捂秋冻,不生杂病。”中国中医科学院广安门医院针灸科主任医师于金娜提示,白露时节需要逐步增加衣物,以穿上后“身体略微有点凉意”为度;但昼夜温差较大,“午热晚凉”特征突出,因而民间也有“白露身不露”的说法,强调这一时节早晚外出要增加衣物,保护好腹、胸背、脖颈、关节、脚等重要部位,以免寒邪侵袭人体,老年人、小孩以及体质虚弱、有心肺及免疫系统疾病的患者尤需注意。

白露时节还可以利用足浴、穴位按摩等方法调养身体。宁夏医科大学中医学院教授郭斌举例说,每晚用40℃左右的水泡脚15分钟,水中加适量艾叶或生姜,能够促进血液循环,驱散寒湿,预防关节冷痛、脾胃虚寒腹泻等问题;轻叩或热敷肺俞穴可提升肺卫之气;按压太冲穴可调畅气机,缓解秋季情绪抑郁。

综合新华社、中国天气网、《新民晚报》报道

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇