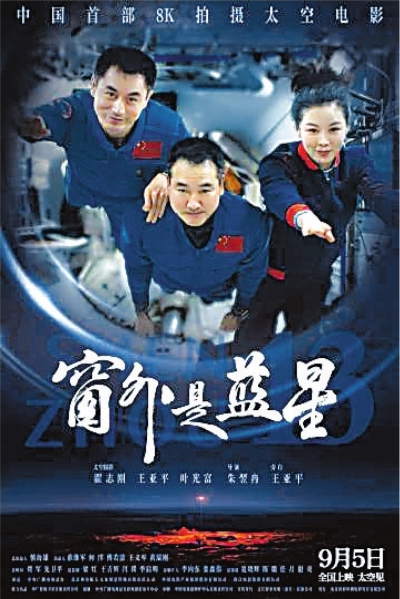

《窗外是蓝星》上映中国首部8K拍摄的太空电影《窗外是蓝星》5日起在全国公映,该片既是中国航天工程与影视创作的一次跨界合作,又以其独特的拍摄方式和深刻的内涵,展现了中国的航天成就和文化自信。

影片由中央广播电视总台、北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司等单位出品,朱翌冉担任导演,由神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富在执行繁重的科学实验和工作任务之余,亲自操作摄像机完成拍摄。这要求航天员不仅要有精湛的摄影技术,更要在失重环境下精准操控设备,难度可想而知。

该片以航天员王亚平的视角呈现中国人第一次在太空驻留6个月的非凡旅程,通过航天员的视角,让观众沉浸式体验400公里外地球轨道的壮美景象,领略超高清壮美地球奇景,感受航天员真实的内心情感。

此次拍摄使用全国产8K超高清摄影机,2021年,拍摄设备搭载天舟货运飞船运送至中国空间站,在拍摄过程中攻克了火箭振动测试、空间环境测试、空间站内适配性充电存储等一系列难题,最后完成任务。“中国人第一次在太空拍电影是非常难的事情”,朱翌冉透露,总台团队协同航天科研团队在短期内研制出“8K、50帧、全画幅”高格式太空摄影机,全球仅有三台,而其中一台已完成太空使命永留苍穹。“8K摄影机记录下的不仅是影像,更是中国航天的历史足迹。”

作为中国首部8K拍摄的太空电影,《窗外是蓝星》创下多个“人类之最”:影像指标最高、调动资源最多、内容覆盖最广、拍摄体量最大。

在该片的首映礼上,正在中国空间站执行任务的神舟二十号乘组通过视频的方式,在轨参加《窗外是蓝星》首映礼活动:“在太空拍电影是中国航天人特有的浪漫,窗外是蓝星,窗内是中国心。”航天员在空间站打卡电影拍摄地,用最独特的方式,完成了一次真正意义上的天地联动,令人动容。

该片导演朱翌冉日前接受中新社专访时表示,这部作品的创作初衷,是“让观众跟着航天员的视角,完成一次沉浸式的宇宙飞行,在星辰与地球的对话中,看见人类共通的情感与思考”。

相较于传统航天纪录影片会浓墨重彩地拍发射、着陆等颇具仪式感的“大场面”,电影《窗外是蓝星》更着力于还原一次真实的太空驻留——“它更像一场‘带着任务的生活’。”朱翌冉透露,影片的叙事结构完全遵循航天员的生理与心理逻辑:从进入空间站后的衣食住行,到出舱任务的紧张执行,再到任务间隙“趴到窗边看风景”,最后是春节的思乡与长期驻留的心理挑战。

这种“沉浸式”设计,要求团队对素材进行颇具“颠覆性”的取舍。例如,航天员出舱段落没有渲染惊险,而是让王亚平自己讲述,“出去后老盯着安全绳,那细细的绳子,就是生命的保障”。而当最紧张的任务结束,影片镜头转向舷窗外的地球——蓝色星球在黑暗中缓缓转动,云层、山脉、海洋清晰可见。“这是给观众的‘奖励’,也是航天员的‘馈赠’。”朱翌冉说,这些画面并非简单的“宇宙奇观”,团队特意邀请地理识别专家标注“星下点”(备注:卫星正下方的地面点称为星下点),“我们要让观众知道,这是非洲,那是亚洲的青海湖——当你认出那片熟悉的土地,‘地球命运共同体’的感受才会真实浮现。”从宇宙视角生发的哲思,让“看风景”超越了视觉震撼,成为对生命与家园的深层叩问。

与常规纪录影片不同,电影《窗外是蓝星》的素材几乎全由航天员在太空自主拍摄。“这像一场‘开盲盒’——我们能设计任务,却无法控制最终的艺术呈现。”朱翌冉坦言,航天员在空间站的时间按小时划分,拍摄只能见缝插针。团队前期会制定拍摄清单:“比如春节时记录团圆时刻,出舱后捕捉舷窗视角”,但具体画面的构图、情绪,全靠航天员的“临场发挥”。

这种不可控性反而成为作品的独特魅力。那些未被“设计”的瞬间,构成了影片最动人的段落。“我们能做的,就是在海量素材中捕捉‘真实的火花’。”朱翌冉说,团队后期整理了约400小时的素材,“像拼图一样,把这些碎片拼成一个有温度的故事”。

综合北京晚报、中新社报道

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇