穿过狭长的居民楼走廊,走进刘兰芳的家,惊讶于著名评书表演艺术家的居所,竟朴实得和寻常百姓人家没什么不同。更令人叹服的是,年过81岁的她,依然头脑清晰、精力旺盛。100多平方米的屋子,处处可见这位“大忙人”的工作痕迹:客厅沙发上摊着她刚写就的评书手稿,巴掌大的一张小圆桌就是她每天伏案工作的“办公桌”;翻开日记本,密密麻麻的行程让人难以想象这是一位耄耋老人的工作安排;床上半开的行李箱,则随时准备陪伴主人奔赴下一场演出。她说:“几十年的苦功,一切来之不易,我舍不得扔了这份艺术!”

耄耋老人坚持演出

新节目背100遍才能上台

“24日到重庆讲学,下午就飞济南;26日潍坊演出;28日晚上泰安;29日回京;1日到临清参加山东快书展演……”刘兰芳的工作日记本每页都记满了行程安排,这样的本子一年一本,几十年下来已是厚厚一摞。

“朋友们,大家好,讲一段李大钊故里的故事《海东传奇》,大钊故里多英雄,乐亭出个苏海东,舍己救人专业户,渤海港湾传美名,参加海上救援队,三十年救了六十人。”刘兰芳拿出一份刚为河北省乐亭县创作完成的手稿《海东传奇》,声情并茂表演了起来。

“按道理说,81岁半了,不应该背新稿了,但现在像我这么大岁数的,能上台盯场的不多,我都是给演出扛活扛底,新节目怎么也得背100遍才能上台。”刘兰芳说,在家的时候,她也每天闲不下来,早上7点起床,先在家背稿,八点半去公园站着练嘴,“背不下来,就不回家吃晌饭”。晚上她常写作到凌晨两三点,饿了就喝杯蛋白粉。“演员得自律,胖了上台不好看。尽量控制都这么重了,随便吃哪儿成!”她坚持几十年不喝饮料,不吃巧克力,“一顿饭只吃一两主食,再喜欢的食物也只吃一小块,而且先吃水果再吃饭,肚子满了就不会多吃。”

家国大义人间正道

她的评书里没有风花雪月

“家贫出孝子,艺海出尖兵”,这句话是刘兰芳的人生信条。她14岁便在辽阳杂技团报幕,15岁正式踏入曲艺界。20世纪60年代,她每月挣17元工资,后来42元挣了20多年,夫妻两个人每月90多块钱工资,要养活7口人。最困难的时候,她没有放弃评书;“单干风”盛行时,别人都去折腾生意,各种走穴,她选择留在剧团。“不会做买卖,就钻研业务”,从《姑嫂救亲人》到《岳飞传》,她的评书里没有风花雪月,只有家国大义与人间正道。

改革开放后,刘兰芳承包鞍山曲艺团,带着200人队伍一年演出几千场,40名退休职工和40名待业青年都得养活。调任中国文联后,8年半的书记任期里,她一场商演不接,专心化解行业问题,自己的工资从3000元骤降至700元,却靠着“兰芳茶楼”“家具厂”“面包厂”等副业让剧团全员吃饱饭。

在刘兰芳看来,“演员谈钱,多不值钱,要挣就挣荣誉!”从艺66年,她获得了无数荣誉和头衔,但始终保持一颗平常心。

夫妻写书默契合作

“我上半夜写他下半夜改”

如今,作为北京评书国家级非物质文化遗产传承人,刘兰芳每年能拿到国家津贴,但在家躺着吃喝不是她的性格,总想着为国家尽点绵薄之力。去年她刚说完《齐桓公老马识途》,今年又在打磨河北乐亭县的新段子;为了不让业务生疏,她还重新拾起《打界山》等老段子。“历史故事要知道,时事也要知道。我还喜欢拿手机看各种穿越小说,一天50元,看六七个小时,你看所有新的穿越小说都有我打开的痕迹,我是它们的‘金主’。”不过刘兰芳只看不听,“他们没我说得好。但这些写书的年轻人有文化,我们讲究的‘悬念制造’,他们都会了。”

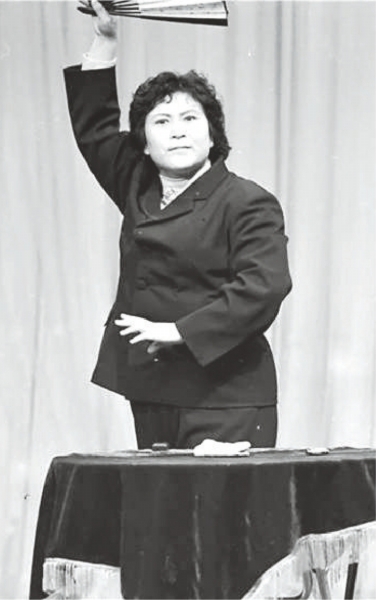

刘兰芳的老伴王印权也是曲艺工作者,比刘兰芳大4岁。刘兰芳指着夫妻二人年轻时的黑白合影,回忆起结婚时的情景,“1965年,那时候挺困难的,我们就租了个小屋,也就10平方米5块钱,两个行李搬到一起,什么也没有,连块糖都没有,就结婚了。”

生活中,刘兰芳煎炒烹炸都会,还会做衣服做鞋理发,“以前家里人的头发,都是我给剪。”写书常常是夫妻二人合作,“我上半夜写,他下半夜帮我改。”

如今两人相濡以沫六十载,“我们什么纪念日都没过过,我也不挑这些形式,这一辈子挺好。他现在虽然耳朵不好眼睛不好,但是只要我一回来,他就到门口去等我,我出门的时候他也送我,这不就挺好嘛!”

据北京晚报

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇