天地初凝,温暖内生。霜降,秋季的最后一个节气,意味着天气将从凉爽转向寒冷。大地开始出现薄霜,冬天已在不远处。

中医专家提醒,此时身体的养护需要做出相应调整,为抵御严寒打下坚实基础。

霜降时节养生

重在温补阳气

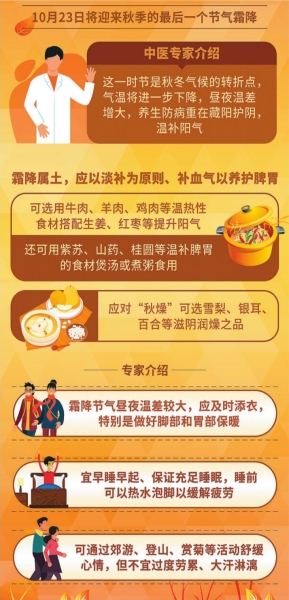

10月23日将迎来秋季的最后一个节气霜降。中医专家介绍,这一时节是秋冬气候的转折点,气温将进一步下降,昼夜温差增大,养生防病重在藏阳护阴,温补阳气。

《月令七十二候集解》关于霜降提到:“气肃而凝,露结为霜矣。”中国中医科学院西苑医院血液病科主任医师唐旭东说,霜降时节天气渐寒,始降霜雪,万物收藏,此时也是阳气由收到藏的过渡,养护的重点宜顺应自然转向内在积蓄。

“俗话说‘补冬不如补霜降’。霜降属土,应以淡补为原则、补血气以养护脾胃。”唐旭东说,可选用牛肉、羊肉、鸡肉等温热性食材搭配生姜、红枣等提升阳气,还可用紫苏、山药、桂圆等温补脾胃的食材煲汤或煮粥食用;应对“秋燥”可选雪梨、银耳、百合等滋阴润燥之品。

起居也需格外注意。中国中医科学院西苑医院血液病科主治医师李蕊白说,霜降节气昼夜温差较大,应及时添衣,特别是做好脚部和胃部保暖;宜早睡早起、保证充足睡眠,睡前可以热水泡脚以缓解疲劳;可通过郊游、登山、赏菊等活动舒缓心情,但不宜过度劳累、大汗淋漓。

“霜降时节还可采用多种中医药适宜技术应对常见健康问题。”湖南中医药大学第一附属医院脾胃病科主任徐寅举例,艾灸关元、足三里、肺俞等穴位能温通经络、扶助阳气;对于“秋燥”引起的咽干、皮肤干痒,可按揉列缺、照海等穴位以缓解不适;用艾叶、红花等药材煮水泡脚,还可促进气血循环,祛除寒湿。

顺应天时,温暖过冬

饮食调整:温润滋养,抵御寒凉

增加温热食物:为身体补充能量是首要任务。可适量食用糯米、红枣、南瓜、牛肉、鸡肉等性质偏温的食物,它们能提供扎实的热量,帮助身体御寒。

注重滋阴润燥:秋季干燥依然明显,需预防“秋燥”伤身。多吃雪梨、银耳、百合、山药、白萝卜等食物,可以滋润肺部与喉咙,缓解皮肤和呼吸道的干燥不适。

减少生冷摄入:此时应尽量避免生冷食物,如冰淇淋、冷饮、生食海鲜等。这些食物会刺激肠胃,容易引起不适,消耗体内阳气。

起居作息:早卧晚起,防寒为先

调整睡眠时间:遵循“早卧晚起,必待日光”的原则。早点睡觉有助于阳气收敛,晚点起床可以避开清晨的寒气,尤其适合体质虚弱的人群。

关键部位保暖:脖颈、腰腹和足部是保暖的重点。出门可佩戴围巾,穿上厚袜和能包裹脚踝的鞋子,有效防止寒邪入侵。

保持空气流通:天气转冷,人们常紧闭门窗,但室内空气污浊易滋生细菌。建议在每日阳光充足时,开窗通风10~15分钟,保持空气清新。

运动保健:动静有度,积蓄能量

选择温和运动:避免大汗淋漓的剧烈运动,以免阳气外泄。推荐进行快走、慢跑、太极拳、瑜伽或八段锦等和缓项目,以身体微微发热为佳。

选对运动时间:最佳运动时段是日出后和日落前。此时气温回升,阳气升发,人体适应性更强,应尽量避免在寒露凝结的清晨或冷风袭人的夜晚外出锻炼。

应对不良天气:遇到大风、降雨或雾霾天气,应将户外运动移至室内,进行一些简单的拉伸或核心力量训练,保持身体活力。

情志调养:安宁平和,收敛神气

保持情绪稳定:秋末的景象易引人忧思。此时应主动调节心态,遇事保持平和,避免大喜大悲,使精神情绪趋于平静状态。

培养静心习惯:多参与一些能让内心安宁的活动,例如静心阅读、聆听舒缓音乐、练习书法或冥想,有助于收敛神气,缓解紧张焦虑。

适度接触自然:在天气晴好时,可去公园或郊外散步,感受季节更替的壮美。欣赏秋叶飘落,理解这是自然的轮回与沉淀,有助于开阔心胸。

特别提醒:重点人群,重点关注

呼吸系统脆弱者:务必注意颈部保暖,佩戴口罩可有效减少冷空气的直接刺激,预防旧病复发。

心脑血管患者:需密切关注血压变化,注意防寒保暖,保持情绪稳定,避免骤然起立的猛烈动作。

肠胃功能弱者:饮食上要格外温和,以熟食、暖食为主,少食油腻、辛辣,保护脾胃功能。

每个季节的更替都是身体调整的契机。霜降就像冬天来临前的一次彩排,提醒我们做好准备。顺应自然,适当调整,就能平稳度过季节转换,迎接冬天的到来。

据新华社

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇