刚刚过去的一周(10月20日至26日)是2025“中国镇痛周”。从2004年开始,国际疼痛学会(IASP)将每年10月的第三个周一设立为“世界镇痛日”,我国将世界镇痛日所在的一周定为“中国镇痛周”,旨在提高全社会对疼痛问题的关注和认识。

如何正确认识疼痛这一身体“警报”?又该如何科学应对?记者就相关问题采访了专家。

“第三大”健康问题

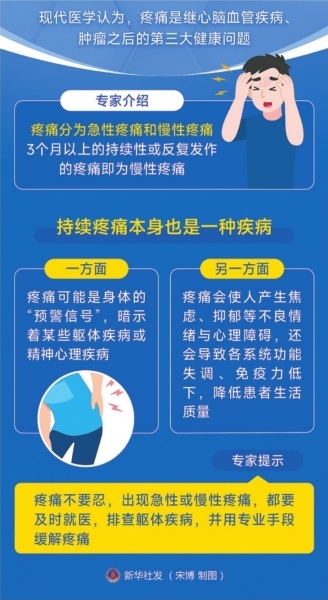

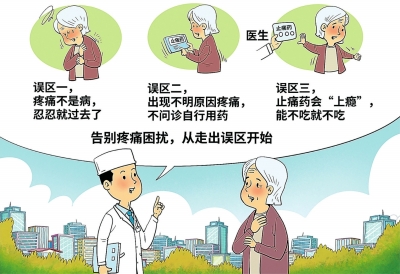

对于疼痛,有人认为“忍忍就过去了”。但现代医学认为,疼痛是继心脑血管疾病、肿瘤之后的第三大健康问题。

“持续疼痛本身也是一种疾病。”中日友好医院疼痛科主任樊碧发介绍,疼痛分为急性疼痛和慢性疼痛,3个月以上的持续性或反复发作的疼痛即为慢性疼痛。

“忍一忍”疼痛是否会减轻?恰恰相反。北京大学第三医院疼痛科主任李水清介绍,慢性疼痛的长期存在不仅持续影响患者的日常生活,而且会引发中枢敏化和外周敏化,导致身体“越来越怕疼”。例如,一个慢性疼痛患者可能会发现,原本不会引起不适的压力或摩擦现在却变得异常痛苦。

专家提示,疼痛不要忍,出现急性或慢性疼痛,都要及时就医,排查躯体疾病,并用专业手段缓解疼痛。

减少疼痛需科学治疗

随着医学研究的发展,新理念、新技术不断涌现,针对许多疼痛问题,已经有药物治疗、物理治疗、微创介入治疗等多种手段。

“疼痛微创介入治疗以其创伤小、效果好且安全性高等特点,已广泛用于慢性肌肉骨骼疼痛、神经病理性疼痛、癌性疼痛等疾病的治疗。”李水清说,药物等保守治疗无效或无法耐受药物不良反应的患者,可选择此方法治疗。

越来越多的临床研究证明,把疼痛管理好,患者的治疗效果也会更好。“以膝骨关节痛为例,在治疗过程中,缓解疼痛能够改善患者的运动、睡眠、消化、心肺功能等,对疾病本身的好转也有很大促进作用。”樊碧发说。

对于会带来剧烈神经痛的带状疱疹,目前已有疫苗可以进行预防。“带状疱疹是一种复发性疾病,当出现免疫力低下、过度劳累等情况时,体内潜伏的病毒就会导致疾病发作。”樊碧发建议,50岁以上人群应积极接种带状疱疹疫苗。

长期忍痛会让疼痛越来越难治。癌痛一旦进入难治性的阶段,治疗效果往往大打折扣。大量的研究表明,癌痛不仅严重影响患者的生活质量,还严重降低患者的治疗效果并缩短生存期。相比之下,没有疼痛困扰的患者,抗癌治疗效果要好很多。

让疼痛管理更可及

面对众多患者的需求,当前,全国已有超3000家医院设立了疼痛科。然而,让疼痛管理更可及,仍然面临挑战。

“我国疼痛医疗资源存在结构性矛盾,基层医疗机构在专科医师、诊疗设备配备等方面有较大差距。”中国科学院院士韩济生说,破解这些难题,需要推动优质疼痛医疗资源扩容下沉。

中国中西医结合学会疼痛学专业委员会主任委员熊东林表示,县域疼痛科要走中西医结合的路径,针灸、贴敷等中医技法设备简单、费用低廉,与西医结合能够更好地服务基层群众。

“加强慢性疼痛的全程管理,是从以疾病为中心转向以患者为中心的重要内容。”樊碧发说,让更多人得到规范的疼痛治疗,不仅是医学问题,更关乎民生福祉。

多位专家建议,要进一步构建以疼痛科为主的慢性疼痛多学科诊疗平台,加强基层学科建设,让疼痛患者在家门口就能享受到规范、有效、便捷的诊疗服务。

【相关】

疼痛不是小事,别硬扛

人类第五大生命体征

“疼痛”被认定为除呼吸、脉搏、体温、血压之外的“人类第五大生命体征”。疼痛,作为身体最直接、最原始的语言,无时无刻不在向我们传达着身体的状况。它可以是日常小伤的轻微提醒,也可以是重大疾病的前兆预警。

根据其持续时间,疼痛可分为急性疼痛和慢性疼痛。

急性疼痛:疼痛时间少于3个月(如术后痛、创伤痛)。

慢性疼痛:持续或反复发作超过3个月的疼痛(如腰背痛、关节炎、神经痛等)。

疼痛不仅会影响身体健康,还会导致焦虑、抑郁等情绪障碍和失眠等问题,严重影响生活质量。

及时就诊:认识疼痛科

当长时间遭受疼痛的困扰或在其他科治疗疼痛效果不佳时,可以考虑去疼痛科就诊。

疼痛科是一个专门诊断和治疗各种疼痛疾病的科室,通常会采用药物治疗、神经阻滞、微创介入治疗等方式为患者缓解疼痛,同时采用多学科综合的方法,对疼痛进行全面评估和治疗,为患者提供个性化的治疗方案。

自我管理:做自己的“疼痛管家”

面对疼痛,可以采取一些积极的自我管理方法:

一是记录疼痛日记。用0—10分标注疼痛程度,疼痛部位、疼痛性质(如刺痛、烧灼痛、麻木等),记录发作时间、发作诱因(如久坐、受凉等),规律记录可以帮助医生更精准诊断。

二是非药物缓解法。冷热敷:急性损伤48小时内冷敷,慢性劳损热敷;适度运动:在医生指导下进行如游泳、散步等低强度运动,增强肌肉力量,改善慢性疼痛;放松训练:深呼吸、冥想、音乐疗法等有助于缓解紧张,减轻痛感。

三是遵循用药原则。避免盲目用药,遵医嘱用药是第一原则;遵医嘱服用非甾体抗炎药,警惕肝肾功能损伤;合理用药,避免自行调整用药剂量和种类。

综合管理:多学科协作破解疼痛密码

疼痛的成因复杂,往往需要多学科协作(MDT)的联合干预,如疼痛科、康复科、心理科、中医科等。近年来,国家卫生健康委等部门连续发布《疼痛综合管理试点工作方案》等重要文件,明确提出进行疼痛综合管理试点。

疼痛患者在缓解疼痛的同时,也应兼顾心理以及社会功能的恢复。

疼痛不应是人生的“必修课”,而是可以通过科学管理控制的“无痛课”。今年镇痛周,呼吁大家一起关注身体信号,不再对疼痛“习以为常”;长时间遭受疼痛困扰时,及时就医别硬抗;主动学习疼痛知识,成为自己健康的第一责任人。

综合新华社、中疾控微信公众号报道

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇